Por favor… no me dejes solo otra vez. No esta noche.

Esas fueron las últimas palabras que susurró Julián Cifuentes, antiguo inspector de policía jubilado a los 68 años, antes de desplomarse sobre el suelo de madera del salón. Y el único ser que las escuchó fue quien había estado a su lado durante los últimos nueve años: su fiel y envejecido compañero canino, Duque.

Julián nunca había sido muy dado a los sentimientos. Ni durante el servicio ni después de la muerte de su esposa, todo lo había llevado siempre por dentro. Los vecinos del barrio de Chamberí, en Madrid, lo identificaban más como el viudo silencioso que paseaba, despacio, cada atardecer con su pastor alemán ya entrado en años. Ambos cojeaban a la par, como si el peso de los años hubiese decidido apoyarse sobre los dos a la vez. A la mayoría les parecían dos viejos guerreros a los que la vida no podía pedirles ya nada.

Pero aquella tarde helada todo cambió.

Duque dormitaba junto al radiador cuando escuchó el golpe seco: el cuerpo de Julián cayendo al suelo. El viejo perro se alzó de inmediato, los sentidos en alerta. El olor a miedo era inconfundible. Escuchaba la respiración entrecortada y superficial. A duras penas, con sus caderas rígidas y las patas entumecidas, arrastró su cuerpo hasta llegar junto a su compañero.

La respiración de Julián no sonaba como siempre: era breve, desigual. Los dedos se le movían, tratando de alcanzar algo. Intentó hablar, y aunque Duque no comprendía las palabras, sí entendía el tono. Miedo. Dolor. Despedida.

Duque ladró. Una vez. Después otra. Agudo y angustiado.

Arañó la puerta de entrada, hasta hacerse sangre en las garras y dejar marcas rojas en la madera. Siguió ladrando, cada vez más fuerte, hasta que su voz retumbó por el portal y se coló en el patio del vecino.

Fue entonces cuando Clara, la chica del piso de al lado la misma que a veces traía a Julián magdalenas recién horneadas salió corriendo. Ella sabía distinguir entre los ladridos aburridos de un perro y una auténtica emergencia. Aquello era urgente, casi desesperado.

Clara corrió al portal y forcejeó con la manilla. Cerrado con llave.

Se asomó por la ventana y vio a Julián, inmóvil, en el suelo.

¡Julián! gritó, alarmada. Sus manos nerviosas buscaron la llave de repuesto bajo la maceta que Julián guardaba por si acaso la vida sorprende.

La llave se le escapó dos veces antes de lograr abrir la cerradura. Entró de un salto, justo cuando los ojos de Julián rodaban hacia atrás. Duque le lamía la cara, llorando con un gemido bajo que rompía el alma. Clara, con las manos temblorosas, sacó el móvil.

¡Emergencias, por favor! ¡Es mi vecino! ¡No respira bien!

Minutos después, el pequeño salón se llenó de paramédicos y de aparatos. Duque, que siempre había sido amable, se interpuso entre los sanitarios y Julián, erizado y feroz.

¡Señora, necesitamos que saque al perro! gritó uno de los técnicos.

Clara intentó apartar al pastor por el collar, pero Duque no cedía. Se le doblaban las patas de la artrosis, pero no abandonaba su puesto. Miraba de Julián a ellos, suplicando, sin palabras.

El sanitario más veterano, Ortiz, se detuvo al reparar en el hocico canoso de Duque, cicatrices de servicio y la chapita policial aún colgando del collar desteñido.

Este perro es especial, compañero le dijo al joven enfermero. Es de trabajo. Solo cumple con su deber.

Ortiz se agachó despacio, sin perder de vista a Julián.

Tranquilo, chico. Venimos a ayudarle.

En ese instante, Duque apartó el cuerpo con dificultad, pero se pegó a las piernas de Julián, negándose a dejar de tocarlo.

Cuando subieron a Julián a la camilla, el monitor cardíaco subió como una montaña rusa. Su mano caída rozaba el borde.

Duque lanzó un aullido tan grave, tan triste, que hasta los sanitarios se quedaron clavados.

Al sacar la camilla, Duque intentó saltar a la ambulancia pero sus huesos no respondieron y cayó sobre el asfalto, luchando por avanzar.

El perro no puede subir protestó el conductor. El protocolo lo prohíbe.

Pero Julián, casi inconsciente, susurró al aire:

Duque…

Ortiz miró al hombre agonizante, luego al perro gemebundo en el suelo. Apretó los labios.

Al diablo con el protocolo gruñó. Subid al perro.

Ambos cargaron con el corpulento pastor alemán y lo acomodaron junto a Julián en la ambulancia. Sólo al sentir su contacto el monitor cardiaco se estabilizó, apenas lo justo para mantener la esperanza.

Cuatro Horas Después

La habitación de hospital estaba en penumbra, apenas iluminada por el parpadeo regular de las máquinas. Julián despertó sin saber muy bien dónde estaba, rodeado de olor a desinfectante y una mujer que le sonreía.

Está usted bien, don Julián le susurró la enfermera. Nos dio un buen susto.

Tragó saliva con dificultad.

¿Dónde está… mi perro?

Ella se detuvo en seco. Iba a dar la respuesta protocolaria los animales no pueden entrar al hospital, pero se mordió la lengua y corrió la cortina.

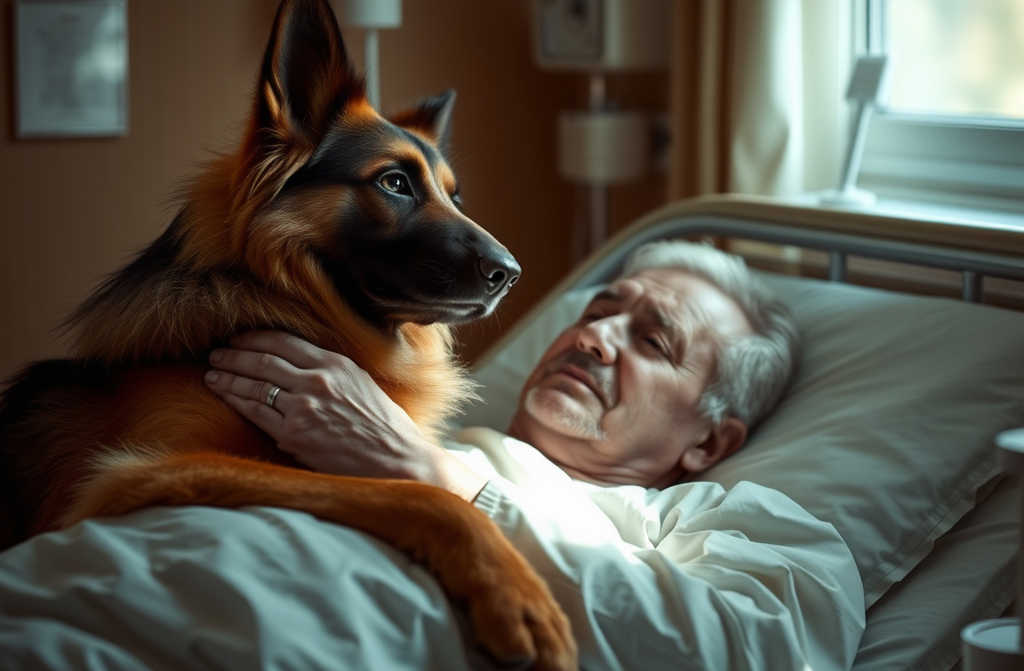

Duque dormía acurrucado sobre una manta en la esquina, respirando despacio y aliviado.

Ortiz, que se había negado a dejarlo solo, explicó al médico que Julián empeoraba cada vez que separaban al perro de la habitación. Conmovido, el doctor concedió una excepción por cuidado compasivo.

Duque… susurró Julián.

El viejo pastor levantó la cabeza y, al ver a su amigo despierto, se arrastró hasta el cabezal de la cama, apoyando el hocico bajo la mano de Julián. El hombre hundió los dedos en el pelaje, llorando en silencio.

Pensé que te dejaba atrás sollozó. Creí que esta noche era el final.

Duque se acurrucó aún más, lamiendo las lágrimas y moviendo la cola, floja, sobre la colcha.

La enfermera, desde la puerta, también se secaba los ojos.

No solo le ha salvado la vida a usted, don Julián dijo. Creo que usted también ha salvado la suya.

Esa noche, Julián no enfrentó la oscuridad solo. Su mano colgaba del borde de la cama, entrelazada con la pata de Duque. Dos viejos compañeros que habían sobrevivido juntos a los vaivenes de la vida, haciéndose la promesa silenciosa de no volver a dejarse solos jamás.

Que esta historia llegue al corazón de quien más la necesite. Desde aquella noche, en la planta tranquila del hospital, hubo algo distinto. Cada vez que una enfermera cruzaba la puerta, lo hacía con una sonrisa cómplice para el paciente del 219 y su perro centinela. Julián, sin decirlo, aprendió a dejar que le tomaran la mano, a escuchar el murmullo de quienes preguntaban por él. Y Duque, con la dignidad tranquila de quien entiende el paso del tiempo, se volvió un milagro silencioso en el turno de las tres de la madrugada.

Y cuando por fin Julián regresó a casa, de la mano de Clara y con Duque trotando torpemente entre ambos, los vecinos salieron a los balcones. Los saludaron sin palabras, algunos con lágrimas en los ojos. Todos comprendieron, por primera vez, cuánto puede cambiar la vida por la lealtad de un amigo.

Aquella noche, Julián dejó entreabierta la puerta del salón y puso su vieja manta junto a la cama para Duque. No hubo miedo, ni soledad. Solo el rumor de una respiración tranquila y el futuro compartido entre un hombre y su perro, irrepetibles e inseparables, mientras afuera la ciudad se llenaba de promesas y de luz.