«¡No puedes ni caminar!», se burló él—pero ella dio un paso que lo cambió todo.

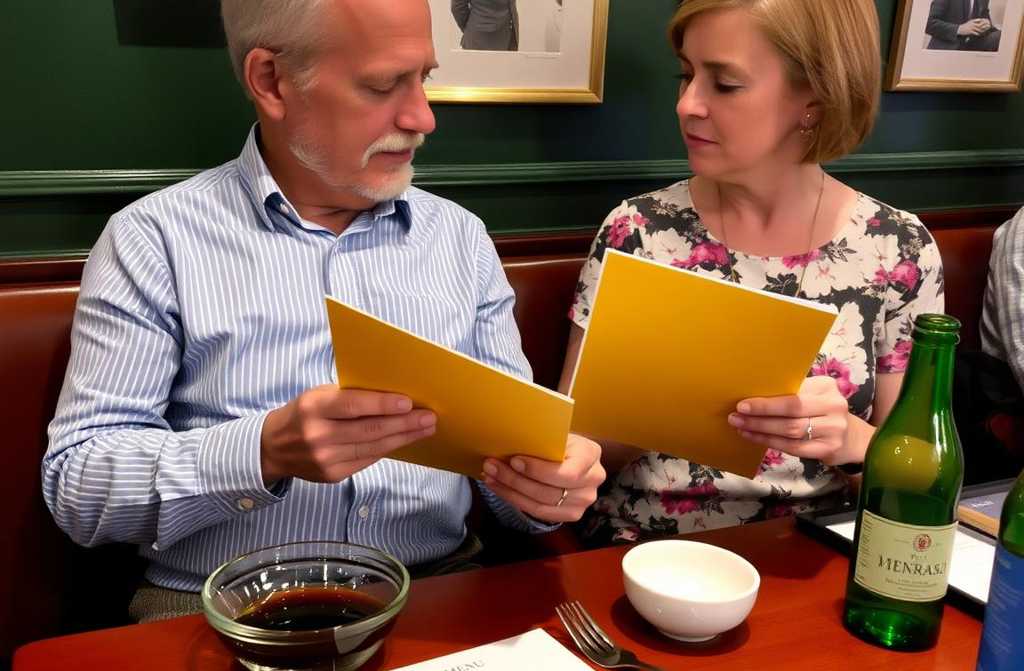

*Solo a modo ilustrativo.*

Él continuó. «Bueno… tu piso. Nuestro antiguo hogar. Quiero decir… era nuestro, pero ya sabes… ahora estás aquí. Y yo tengo una vida nueva.»

Su voz se perdió en el aire. Hizo un gesto sutil hacia sus piernas, como si lo explicaran todo.

Aún así, Elena no dijo nada.

Se giró lentamente hacia la mesa que tenía al lado y cogió una delgada carpeta de cartón. Todo estaba ya preparado. Se la entregó con una calma fría, calculada.

«Toma», dijo. «Aquí está todo.»

Él la cogió, confundido.

«¿Qué es esto?»

«La escritura. Los documentos de traspaso. El testamento.»

Miguel parecía aturdido. «¿Nos estás regalando la casa? ¿Así, sin más?»

Hasta Isabel retrocedió un paso. «Espera… ¿lo dices en serio?»

La voz de Elena era fría como el mármol. «Sí. Ahora es suya. Tengo otras cosas que hacer.»

Esa frase—*Tengo otras cosas que hacer*—resonó como un trueno en el vacío.

Miguel rió. Demasiado fuerte. «¿Otras cosas? ¿Tú? Elena, ¡no puedes ni caminar!»

*Solo a modo ilustrativo.*

El silencio cayó como un telón.

Elena cerró los ojos. No en derrota, sino en algo parecido a la paz.

Entonces, con movimientos tan lentos que parecían coreografiados, apartó la manta que cubría su regazo. Debajo, sus piernas—antes rígidas, sin vida—estaban envueltas en suaves pantalones de lana. Desató un bastón plegable del costado de su silla.

Y se levantó.

Un paso.

Otro.

El leve *clic* del bastón en el suelo resonó más fuerte que cualquier insulto que él le hubiera lanzado.

Miguel se quedó petrificado. A Isabel se le cayó la mandíbula. El aire se volvió espeso, cargado de incredulidad.

«Tuve un accidente», dijo Elena en voz baja, serena. «No fue una condena de por vida.»

Dio otro paso. El bastón golpeó el suelo con firmeza.

«Pero… los médicos… dijiste…», balbuceó Miguel.

«Dije que necesitaba tiempo. Y descanso. Y alejarme de ti.» Los ojos de Elena se clavaron en los suyos, imperturbables. «Me diste todo eso. Sin querer.»

Caminó hacia la puerta.

Pero antes de salir, se giró. Su rostro sereno. Su tono, definitivo.

«Te quedaste con mi hogar», dijo.

Una pausa.

«Yo me quedé con tu libertad.»

Los ojos de Miguel se entrecerraron. Isabel dio un paso hacia adelante, ahora insegura de todo.

«¿Qué significa eso?», preguntó, con la voz tensa.

La voz de Miguel se quebró. «¿Qué quieres decir, Elena?»

Elena esbozó una sonrisa cansada—ni amable, ni cruel. Solo… resignada.

«Lee la última página», dijo. «Con atención.»

Y salió de la habitación.

*Solo a modo ilustrativo.*

El sonido de su bastón se perdió en el pasillo.

Detrás de ella, el silencio no cayó—se hizo añicos. Resonó como el estruendo de algo precioso rompiéndose en pedazos imposibles de recomponer.

Las manos de Miguel temblaban mientras abría el archivo.

Una página.

Otra.

Hasta llegar a la última.

Sus dedos se apretaron. El color abandonó su rostro.

«No…», susurró.

Isabel se inclinó sobre su hombro.

«¿Qué? ¿Qué pasa?»

Leyó en voz alta, con la voz quebrada: «Según los términos del documento adjunto, la transferencia de propiedad solo es válida si los nuevos propietarios aceptan la custodia total y exclusiva de un niño nacido de la relación extramatrimonial.»

Alzó la mirada. «Tú… nunca dijiste nada de un niño.»

Isabel estaba ahora también pálida. Su perfección se resquebrajó. «Miguel…»

Él la miró, acusador. «¿Por qué no me lo dijiste?»

«Yo… no pensé—»

Un golpe en la puerta los interrumpió.

Una enfermera apareció en el umbral, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta.

«¿Señora Benítez?», dijo, dirigiéndose a Isabel.

«¿Sí?», contestó ella, apenas audible.

La enfermera sonrió amablemente y extendió el bulto en sus brazos. «Su bebé está listo para ir a casa. Aquí tiene el certificado de nacimiento y el formulario de custodia temporal—todo tramitado como solicitaron. Enhorabuena.»

Los ojos de Miguel saltaron de la enfermera al niño, luego al archivo.

«Pero… el padre es…»

La enfermera parpadeó. «Ah—él no es el padre biológico», aclaró con un gesto cortés. «Según las pruebas de paternidad del hospital, para los registros médicos. Todo está documentado.»

Elena no solo había salido caminando de esa habitación.

Se había alejado—libre.

*Solo a modo ilustrativo.*

Pasaron semanas.

El piso era amplio, lleno de luz y ecos de recuerdos. Isabel intentó convertirlo en un hogar, pero Miguel notaba la diferencia. Las paredes, antes cálidas, ahora resonaban con una fuerza ajena. Una fuerza que nunca entendió hasta que la vio levantarse.

En cada rincón, había rastros de Elena. No en fotos—esas se las había llevado—sino en el modo en que los cajones cerraban sin ruido, en el aroma a lavanda del armario de la ropa blanca, en el viejo sillón de mimbre frente a la ventana.

El bebé lloraba mucho.

Isabel lo llevaba con dificultad. Miguel no dejaba de dar vueltas.

Una vez, mirando por la ventana, murmuró: «Lo planeó todo.»

Isabel no respondió.

Otra noche, mientras daba el biberón al niño en el salón, susurró en voz baja: «Te quedaste con mi libertad.»

Y fue solo entonces—solo después de todo—que entendió: la libertad no es alejarte de alguien débil… es verla alejarse cuando ya no te necesita.

Elena no quería venganza.

Tenía paz.

¿Y el sonido de su bastón? Nunca fue un lastre.

Era un metrónomo—marcando el ritmo de una mujer que conocía la fuerza del silencio, de la quietud, de soltar las riendas a su manera.