16 de octubre de 2023

Hoy me detuve frente al viejo portal de la casa de mis recuerdos, justo donde la carretera de tierra que atraviesa el campo de Los Olmos se vuelve una senda de polvo que parece cansarse de avanzar. Apagué el motor del coche viejo, oxidado en la choza de madera, y permanecí sentado, sintiendo el leve temblor del motor que aún no se había rendido del todo.

Quince años he esquivado ese lugar. Y ahora, al fin, he vuelto. ¿Por qué? Ni siquiera yo lo entiendo del todo. Tal vez para cerrar una conversación que nunca llegó a nacer. Tal vez para pedir perdón, aunque ya sea demasiado tarde.

Vaya, viejo tonto murmuré para mis adentros , al fin llegas.

Giré la llave y el motor se apagó. Un silencio denso, rural, impregnado del aroma del heno seco y de recuerdos lejanos se abatió sobre mí. A lo lejos un perro ladró de forma entrecortada. El portón crujió. Yo, sin moverme, temía salir y enfrentar cara a cara al pasado.

En mi mente surgió la imagen de Begoña, mi madre, parada junto al mismo portal, despidiéndose con la mano. Me giré una sola vez y descubrí que ya no agitaba la mano, sólo me miraba, con la cabeza ligeramente inclinada.

Volveré le dije entonces.

No volví.

Me puse de pie, ajusté el cuello de mi chaqueta, pero las piernas flaquearon de pronto. Qué cómico pensé , sesenta años viviendo y aún temes encontrarte cara a cara con tu historia.

El portón no crujió más; alguien debió haber engrasado sus bisagras. Begoña siempre se quejaba: «Los portones chirriantes son como un tic nervioso. Compra ya el aceite, Miguel». Nunca lo compré.

El patio había cambiado poco. Sólo el manzano, ya mayor, se doblaba hacia el suelo y la casa parecía respirar con menos fuerza, como si tuviera dos años más. En las ventanas colgaban cortinas diferentes, no eran las de Begoña. Eran ajenas.

Seguí el sendero conocido que lleva al cementerio, el sitio donde pretendía decir todo lo que quedó sin pronunciar hace quince años.

Me quedé inmóvil, como clavado en el suelo.

Tras un abedul, un perro me miraba. Era un can rojizo, con el pecho blanco y unos ojos atentos que alguna vez llamé «dorados». No era simplemente parecido; era el mismo.

Lulú exhalé.

El perro no se abalanzó, no ladró. Sólo me observó, silencioso, como esperando. Con aquella mirada parecía preguntar: «¿Dónde has estado todo este tiempo? Te esperábamos».

Sentí que el aire se me quedaba corto.

Lulú no se movió. Era una sombra quieta, pero sus ojos esos mismos ojos que Begoña solía decir que veían el alma. Ella siempre decía: «Lulú es nuestra psicóloga; entiende a la gente hasta el fondo».

Dios mío susurré ¿Cómo es que sigues viva?

Los perros no suelen vivir tanto.

Sin embargo, Lulú se acercó despacio, como una anciana que le duele mover los brazos. Olfateó mi mano, inclinó la cabeza. No se ofendió. Simplemente emitió un suave gruñido canino: «Te reconozco. Pero llegas demasiado tarde».

Me recuerdas, dije sin preguntar , claro que sí.

Lulú gimoteó suavemente.

Perdóname, Begoña murmuré, sentándome junto a la lápida . Perdóname la cobardía, el haber huido, haber escogido una carrera que no llenó nada, haber temido estar cerca.

Hablé largo rato. Le conté de mi vida: un trabajo sin sentido, relaciones sin arraigo, la incapacidad de llamarla una vez, siempre posponiendo. El tiempo, el valor y la sensación de que aún me esperaría allí siempre faltaban.

Al volver, ya no estaba solo: Lulú me seguía, rezagándose como si me aceptara de nuevo en su círculo, sin alegría, pero sin rencor.

La puerta de la casa se cerró de golpe.

¿Quién es usted? preguntó una voz femenina y severa.

En el umbral estaba una mujer de unos cuarenta años, el pelo oscuro recogido en una coleta, rostro serio, pero los ojos los de Begoña.

Yo soy Miguel balbuceé , antes vivía aquí

Sé quién es usted interrumpió . Soy Ana, la hija. ¿No me reconoce?

Ana, la hija de Begoña de su primer matrimonio, me miró como si cada palabra la quemara.

Bajó los escalones y Lulú se acercó a ella al instante.

Hace medio año que la madre no está dijo Ana con tono firme . ¿Y usted dónde estuvo? Cuando ella enfermaba, cuando esperaba, cuando creía?

Sentí como si me hubieran golpeado. Las palabras se me anegaban.

No lo sabía.

¿No lo sabía? se rió con ironía . Tu madre guardó todas tus cartas. Conocía cada dirección. Encontrarte no habría sido difícil. Pero tú no buscaste.

Me quedé en silencio. ¿Qué más decir? Escribía al principio, luego las cartas se volvieron escasas, se mezclaron con el trabajo, con los viajes, con otras vidas. Begoña se desvaneció como un sueño del que no se vuelve.

¿Estaba enferma? forcejeé.

No, sólo su corazón se cansó de esperar contestó Ana, con una calma que dolía más.

Lulú gimoteó. Cerré los ojos.

Lo último que decía mi madre añadió Ana «Si Miguel vuelve algún día, diles que no estoy enfadada. Lo entiendo».

Ana comprendía siempre. Yo, en cambio, nunca me tomé el tiempo de entenderme a mí mismo.

¿Y Lulú? ¿Por qué está en el cementerio? pregunté.

Ana exhaló lentamente:

Ella viene todos los días. Se sienta allí y espera.

Cenamos en silencio. Ana me contó que era enfermera, casada pero viviendo separada, sin hijos. Lulú era su apoyo, su vínculo con su madre.

¿Puedo quedarme aquí unos días? pregunté.

Ana me miró directamente.

¿Y después volverás a desaparecer?

No lo sé contesté sinceramente.

Me quedé. No un día, sino una semana, luego dos. Ana dejó de preguntar cuándo me iría; parecía haber entendido que yo mismo no sabía.

Reparé el viejo portón, cambié tablas, llevé agua del pozo. El cuerpo dolía, pero el alma estaba en paz, como si algo finalmente dejara de resistirse.

Lulú aceptó mi presencia de verdad solo una semana después. Se acercó, se tumbó a un lado de mis botas. Ana, al verla, dijo:

Te ha perdonado.

Miré por la ventana: el perro, el árbol, la casa que aún respiraba el calor de Begoña.

¿Y tú, perdoñarás? pregunté a Ana, en voz baja.

Ana quedó en silencio, sopesando cada palabra.

No soy tu madre dijo al fin . Me cuesta más perdonar, pero lo intentaré.

Lulú sigue despertándose antes que el alba. Cuando el cielo apenas se ilumina, se aleja del patio como cumpliendo una misión. Al principio no le di importancia; los perros tienen sus rutas. Después noté que siempre se dirigía al mismo punto: el cementerio.

Ella va allí todos los días explicó Ana desde que la madre se fue. Se acuesta allí y permanece hasta el atardecer, como guardiana de la memoria.

Los perros guardan la memoria con más firmeza que los humanos. Nosotros podemos disfrazar el dolor, inventar excusas, crear hábitos. Los perros simplemente aman y esperan.

Esa mañana, las nubes se habían agachado como si quisieran tocar los tejados. A media tarde comenzó una llovizna que se convirtió en tormenta. El viento azotaba las ventanas, los abedules se doblaban como si buscaran refugio.

Lulú ya no vuelve comentó Ana, mirando la oscuridad . Siempre regresa a la cena, y ahora ya lleva nueve días.

Yo miré en la misma dirección. La lluvia empapaba todo: la carretera, la tierra, el aire. Solo los relámpagos mostraban brevemente la silueta de los árboles.

Tal vez se haya escondido dije, aunque mi voz vacilaba.

Está vieja respondió Ana, apretando el alféizar con las manos . Con este tiempo… temo que algo le haya pasado.

¿Tienes paraguas? pregunté.

Claro respondió, arqueando una ceja . ¿Quieres ir ahora?

Yo ya estaba abrochando el abrigo.

Si está allí, no se irá. Se quedará hasta que la lluvia termine. Y a su edad, pasar la noche empapada es…

No terminé la frase; Ana comprendió. Sin palabras, me entregó una linterna y un paraguas azul con margaritas, pequeño pero resistente.

El camino al cementerio se convirtió en un arroyo de barro. La linterna apenas penetraba la cortina de lluvia. El paraguas se volteaba cada pocos pasos. Caminaba resbalando, maldiciendo en silencio, pero seguía adelante.

Maldita sea pensé , sesenta años, las articulaciones crujen como una puerta vieja. Pero sigo, porque debo.

El portón del cementerio se abrió con el viento, arrancando la cerrojera. Entré, iluminé la tierra bajo mis pies y la vi.

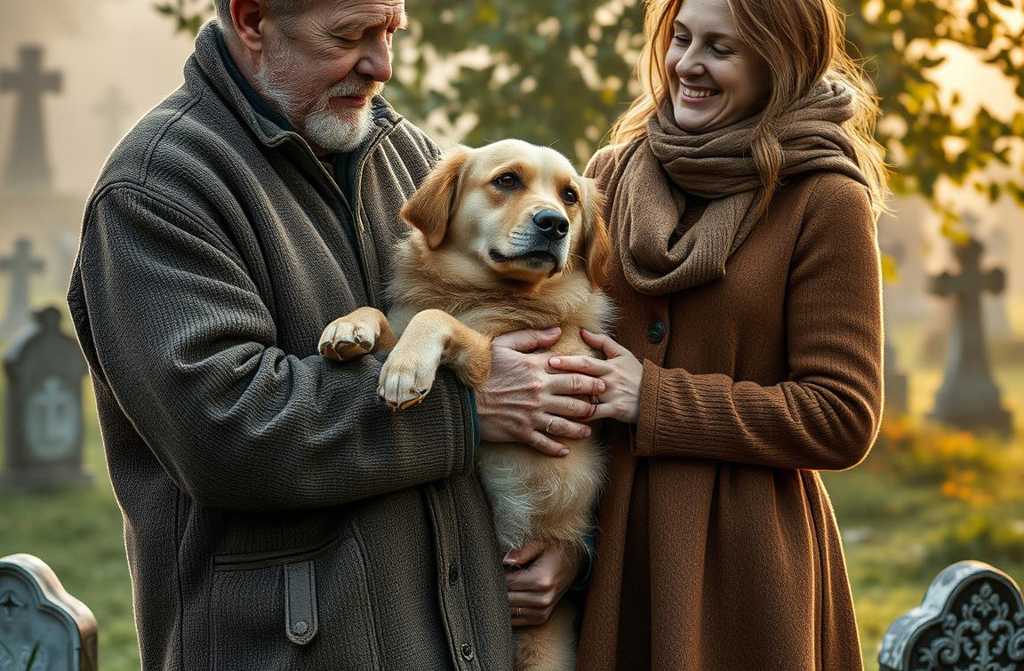

Lulú yacía junto a la lápida, apoyada contra la cruz de madera, empapada, respirando con dificultad, pero sin irse. No levantó la cabeza hasta que me acerqué.

Oye, niña me arrodillé en el barro ¿por qué estás así?

Al fin me miró, con cansancio, como diciendo: «No puedo dejarla sola. La recuerdo».

La madre ya no está dije, conteniendo la voz pero tú quedaste. Yo también. Ahora estamos juntos.

Quité mi chaqueta, la envolví en Lulú, la levanté con cuidado. No se resistió; su cuerpo estaba exhausto, el mío tampoco, pero ya no importaba.

Perdona, Begoña susurré en la fría noche , perdona que llegara tarde. Y perdona, Lulú, por no haberte amado antes.

La lluvia cesó al amanecer. Pasé la noche junto al fuego, con Lulú bajo mi chaqueta, acariciándola, hablándole al oído como a un niño enfermo. Ana trajo leche; el perrito bebió un poco.

¿Está enferma? preguntó Ana.

No negué con la cabeza solo está cansada.

Lulú vivió dos semanas más. Tranquila, sin alejarse de mí más de un metro, como si guardara los últimos momentos. Veía cómo sus movimientos se ralentizaban, sus ojos se cerraban con frecuencia. No había miedo, solo serenidad y una extraña gratitud, como si supiese que ahora podía partir en paz.

Al alba, Lulú se acostó frente al portal, apoyó la cabeza en sus patas y se quedó dormida. La encontré con los primeros rayos.

La enterramos junto a Begoña. Ana aceptó de inmediato, diciendo que su madre sonreiría ante aquel reencuentro.

Al caer la tarde, Ana me tendió un manojo de llaves.

Creo que tu madre querría que te quedaras aquí, que no te fueras.

Miré el metal ennegrecido por el tiempo, la misma llave que llevaba en el bolsillo antes de marcharme.

¿Y tú? pregunté en voz baja ¿quieres que me quede?

Ana exhaló, y en ese suspiro se percibió una vida de años no vividos.

Sí asintió . La casa no debe quedar vacía. Y necesito un padre.

Un padre, palabra que siempre temí. No porque no quisiera, sino porque jamás supe cómo serlo. Pero tal vez, mientras haya vida, nunca es tarde para aprender.

Muy bien dije . Me quedaré.

Un mes después vendí el piso en Madrid y me mudé definitivamente a Los Olmos. Planté huertos, reparé el tejado, pinté la casa. El silencio ya no oprime; es como el aliento de la tierra.

Voy al cementerio, hablo con Begoña y con Lulú, les cuento el día, el tiempo, lo que he sembrado, la gente del pueblo.

A veces siento que me escuchan, y esa idea me brinda una paz que hacía mucho no conocía.

He aprendido que el tiempo no perdona, pero el corazón sí puede perdonar cuando decide dejar de correr del pasado. La lección que me llevo es que nunca es tarde para volver a casa y, sobre todo, para perdonarse a uno mismo.