¡Otra vez pelos! ¡Pero, mira esta americana, Carmen! Ayer mismo fui a recogerla de la tintorería y hoy parece que he dormido en una perrera. ¿Tú de verdad crees que esto es normal?

En su voz resonaba esa irritación aguda y cortante que a Gregorio le había ido creciendo durante los últimos meses ante cualquier nimiedad. Carmen, que estaba en la cocina dándole la vuelta a una tanda de torrijas, suspiró profundo, apagó el fuego y se giró despacio hacia su marido. Gregorio plantado en medio del pasillo, mantenía la americana azul oscura a la altura de los ojos, señalando unos cuantos pelos blancos sobre la solapa.

Gregorio, ¿quieres dejar de gritar? le dijo serena, secándose las manos en el delantal. Te dije que no dejes nunca la ropa en el respaldo de la silla del salón. Ya sabes que Don Gato se tumba siempre ahí. Si cuelgas las cosas en el armario, verás cómo no hay ni un pelo. Dame, que te la limpio.

Cogió el rodillo quitapelusas que siempre tenían preparado junto a la entrada y, tras unas pasadas, la americana quedó impecable. Pero en el rostro de Gregorio no se suavizaron ni las arrugas. Se apartó la americana con un gesto de asco, como si Carmen le hubiera hecho daño intencionadamente.

No es cuestión del armario, Carmen. Es que no se puede respirar en este piso. ¡Tus bestias están por todas partes! No puedes sentarte en el sofá, ni pisar la alfombra. Yo quiero llegar a mi casa y descansar, no sortear comederos y rascadores por los pasillos. ¡Has convertido la casa en un zoológico!

Carmen guardó silencio, sintiendo ese nudo familiar de tristeza y rabia a la vez. “La casa”, decía él. El piso de tres habitaciones de techos altos en Chamberí era herencia de su abuela muchos años antes de conocer a Gregorio. Él había llegado allí con una maleta, un portátil y promesas, cinco años atrás, cuando se casaron. Entonces le fascinaba el porte altivo de Don Gato un maine coon tranquilo como un rey y la pequeña y huidiza tricolor Chispa. Incluso las mimaba. “Los animales dan calor de hogar”, decía.

Pero la convivencia destapó la otra realidad. Gregorio adoraba el orden estéril, el control y ser el centro de atención.

Solo son dos gatos, Gregorio le recordó Carmen, mientras le servía café. Y llevan aquí más tiempo que tú. Son parte de esta familia.

¿Familia? Bufó él, sentándose a la mesa. Son unos parásitos, Carmen. Les das de comer y duermen todo el día. ¿Sabes lo que cuesta su pienso? Miré el ticket que dejaste: casi treinta euros por pienso de gatos. ¡Y luego me dices que no podemos irnos de vacaciones!

Es pienso especial, Don Gato tiene problema de riñón y solo puede tomar ese. Además, lo pago con mi sueldo. Tus euros no los toco.

¡El dinero es de los dos! gruñó Gregorio, golpeando la mesa. La cucharilla de café tintineó en la taza. Si te gastas tu parte en comida de gatos, dejo yo de traer cosas para casa. Así tengo que comprar yo la carne y la verdura. Es muy sencillo.

Carmen lo miró y sintió un vacío ante ese hombre tan distinto al que le recitaba versos y le regalaba ramos de flores cuando aún salían juntos. Sabía que le angustiaba la situación en el banco habían desmantelado su departamento y temía un despido, pero pagaban justos por pecadores y el fastidio siempre se lo llevaba ella, o los pobres animales.

En ese instante entró en la cocina Don Gato, enorme y peludo, con sus profundos ojos verdes. Maulló bajito mientras se frotaba con las piernas de Carmen, pidiendo su desayuno.

¡Fuera! gritó Gregorio, dando un golpe con el pie.

Don Gato, atemorizado, dio un salto, resbaló en el parquet y tratando de agarrarse, enganchó la pernera del pantalón de Gregorio. Se oyó un rasgón inconfundible.

Durante unos segundos, flotó el silencio helado. Gregorio bajó la vista despacio. Se abrió una carrera en el gris de su pantalón caro, que terminaba en un pequeño agujero.

Ya está bien susurró, en un tono tan frío que a Carmen se le congeló la sangre. Esto ya es el colmo.

Se levantó de golpe, tirando la silla, rojo de ira.

¡Cinco años llevo aguantando! Pelos en la sopa, olores de arenero, carreras nocturnas. ¡Pero que me destrocen la ropa no lo paso! Voy a dejarlo muy claro.

Carmen se quedó petrificada, con las manos en el pecho. Don Gato ya se había metido debajo del sofá del salón olfateando el peligro. Chispa, que dormitaba en la ventana, puso las orejas en alto.

¿Qué quieres decir, Gregorio? preguntó Carmen apenas en un hilo de voz.

O ellos o yo su voz sonó rotunda, cruel. Elige. Cuando llegue por la noche no quiero ver ni rastro de esas bestias. Llévatelos a tu madre, a la calle, a una protectora, me da igual. Pero si quieres que siga viviendo aquí, escoge.

¿Hablas en serio? ¿Vas a darme a elegir… por unos pantalones?

¡No por los pantalones! ¡Por cómo prefieres a esos bichos a tu propio marido! Demuéstralo. Lo comprobaré esta tarde.

Cogió el maletín y salió sin terminar el café, dando un portazo que hizo temblar los cuadros del pasillo.

Carmen se quedó sola, petrificada en mitad de la cocina. Colgó de nuevo el calendario caído, se sentó y rompió a llorar, más de impotencia y rabia injusta que de pena. ¿Cómo podía pedirle que traicionase a los que dependen de ella? Don Gato tenía doce años, era delicado. Chispa ni siquiera sobreviviría fuera de casa media hora.

El minino asomó prudentemente desde debajo del sofá, tanteando el ambiente. Cuando confirmó que “el gritón” se había ido, se subió en las rodillas de Carmen y comenzó a ronronear con fuerza. Ella hundió la cara en su abundante pelo.

No voy a abandonaros. Qué tontería susurró, temblorosa.

El día se le hizo una bruma. Llamó al trabajo y pidió el día libre, sin poderse concentrar. Movía cosas de un lado a otro, regó las plantas, daba vueltas.

Recordaba cuando Gregorio, meses atrás, le dio una patada a Chispa por cruzarse en la oscuridad. Él dijo que no la vio, pero Carmen sabía la verdad. También las veces que prohibió a los gatos entrar en la habitación. Sus quejas por el dinero, aunque ella siempre había cubierto los gastos del piso y la comunidad.

A la hora de comer, la bruma se despejó de golpe y sintió una calma extraña, casi gélida. El ultimátum de Gregorio no era una rabieta. Era una advertencia clara. Si hoy la molestia eran los gatos, mañana lo sería su madre, un día su propia enfermedad o vejez. Alguien incapaz de amar las debilidades de los que conviven contigo no merece ni hogar, ni amor.

Miró la hora. Cuatro de la tarde. Él volvería a las siete.

Sin dudar, se fue al dormitorio, abrió el armario y sacó la maleta grande que usaron en aquel viaje a Tenerife hace un par de años. La preparó sobre la cama, abrió las cremalleras y, metódica, empezó a guardar su ropa: trajes, camisas, suéteres. Después sus objetos del baño, el neceser, zapatos, deporte, bufandas.

Le asaltó cierta duda: ¿no sería mejor hablar, llegar a un acuerdo? Pero le vino de golpe el desprecio de su mirada, los insultos de esa mañana. No. No con el egoísmo.

Rebuscando en el baño, llamaron al timbre. Carmen se sobresaltó. Miró por la mirilla: era la vecina, doña Mercedes, que siempre pedía azúcar o compartía un rato de charla.

Mi niña, ¿todo bien? Oí unos gritos esta mañana, y luego vi salir a Gregorio hecho una furia comenzó la vecina, directa. Te noté muy seria, ¿pasa algo?

Estamos resolviendo algunos asuntos, doña Mercedes contestó Carmen, serena. No se preocupe.

Ven esta noche a tomar algo. Estoy aquí al lado. No estés sola, ¿eh?

Gracias, igual me paso un rato dijo Carmen, agradecida.

Terminó de guardar todo: la estantería de sus cosas, la maquinilla, la colonia y hasta sus pantuflas. A las seis todo estaba en la entrada: dos maletas y una bolsa enorme. Su casa parecía más grande, aunque rara. Como si acabara de extirparle una sombra.

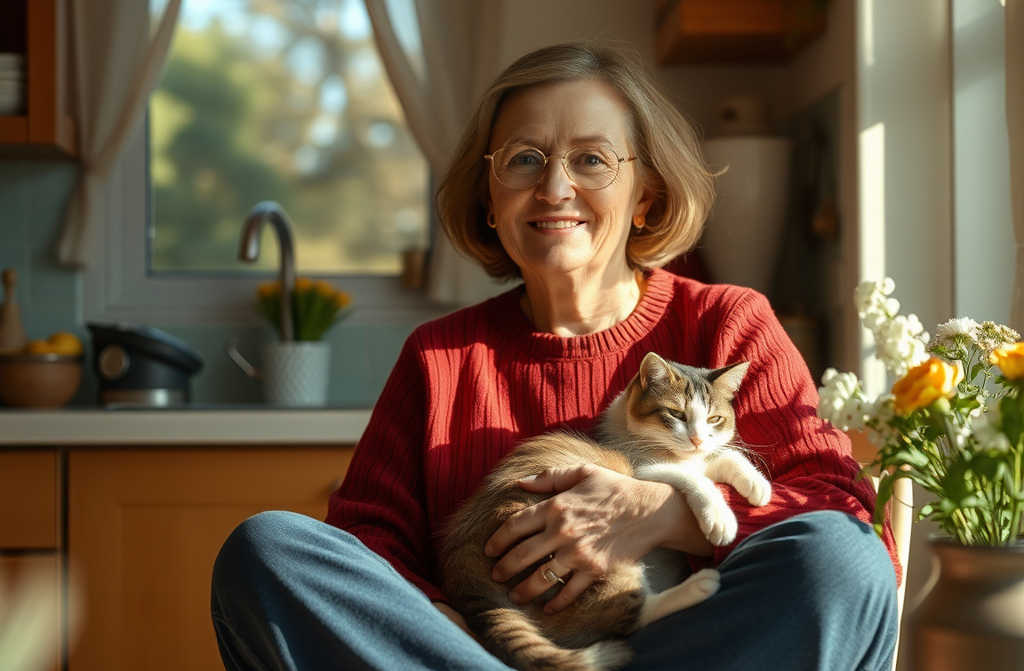

Se preparó una infusión, llenó los cuencos de los gatos y se acomodó en el sillón con Chispa en el respaldo y Don Gato a sus pies.

A las 19:15 el ascensor no funcionó y oyó a Gregorio resoplando por la escalera.

¿Y bien? su voz desde el vestíbulo era arrogante. Caminó sin quitarse los zapatos hasta el salón, seguro de sí mismo. ¿Dónde están esos trastos peludos? ¿Ya los has largado?

Entró y se quedó paralizado. Carmen, sosegada, tenía una taza en la mano. Los gatos dormitaban tranquilamente en su sitio.

¿Pero tú te has vuelto loca? ¿No has oído lo que te he dicho?

Te oí perfectamente, Gregorio. Ya he elegido.

¿Y por qué siguen aquí?

Porque este es su hogar. Tu elección está en el pasillo.

Gregorio parpadeó y fue al recibidor. Se tropezó con la bolsa.

¿Esto qué es? ¿Qué has hecho?

Regresó, y su mirada ya no contenía rabia, sino pánico.

¿Me echas? ¿Por dos gatos?

No son los gatos, Gregorio. Es por haberme obligado a elegir. El amor no impone condiciones. Quiere cooperar, busca soluciones. Lo tuyo es puro capricho, puro control. Eso no lo quiero, ni lo necesito.

¡Tú estás loca! chilló levantando las manos. A ver cuánto te dura la alegría sola y con dos pulgas. Yo he soportado mucho, lo sabes. Tú sin mí no vales para nada. Volverás llorando a rogarme enseguida. ¡No puedes vivir sin mí!

Tengo casa, trabajo, mis ingresos. No necesito que alguien me agote a diario. Soy feliz con mis gatos. Creo que esta vez eres tú el que sobraba aquí.

¡Pero qué desagradecida eres! aulló, avanzando hacia ella. Pero entonces Don Gato se erizó, bufando con un rugido profundo. Gregorio dio un paso atrás, encogiéndose.

¡Ya verás, ya! farfulló saliendo corriendo con las maletas.

¿Y mi portátil?

En la bolsa lateral. Lo he puesto todo: tu carpeta de papeles, tu neceser Hasta tu taza favorita.

Verse vencido por la calma de Carmen le enfurecía. Esperó, tal vez, que ella corriera detrás de él, suplicando. Pero Carmen ni se movió.

Dio un portazo, ruido de ruedas sobre el mármol, y la casa se llenó de un silencio cálido y blando.

Don Gato se acercó y le dio con la cabeza en la mano. Carmen lo acarició.

¿Eh, mi león? ¿Hemos echado al monstruo, verdad?

Chispa saltó a su regazo, enrollándose como un ovillo.

El móvil vibró: “Gregorio Amor”. Carmen hizo una mueca, bloqueó la llamada, cambió el contacto a “Gregorio Ex” Finalmente, borró el número.

Fue a la cocina. Descapsuló una botellita de vino tinto que llevaba desde Nochevieja, se hizo una tosta de queso. La noche era templada y tranquila. Sabía que al día siguiente tendría que atender llamadas de Gregorio, provocaciones, quizás amenazas o discusiones sobre la lavadora o la cafetera. Pero sería mañana.

Hoy estaba en paz. En su casa. Donde no tenía que discutir por un abrigo sobre la silla, ni justificar una miga en el suelo, ni temer por unos gatos a los que se quiere.

Llamaron de nuevo. Carmen se tensó, pero no era Gregorio: el timbre suave y amistoso solo podía ser doña Mercedes.

Vengo con una empanada de espinacas, recién horneada dijo la vecina, entrando alegre. Escuché las maletas esta tarde. ¿En viaje relámpago?

Carmen sonrió, viendo la bandeja, el olor delicioso, sus gatos observando atentos.

No, doña Mercedes. Ya no es viaje de vuelta. Es que aquí, por fin, vamos a estar en paz. Pase, que hoy la casa está más tranquila que nunca.

La noche fue tranquila, feliz. Compartieron té y empanada, los gatos ronroneaban y en el rostro de Carmen floreció, por primera vez en años, una expresión pura de felicidad. Al final lo entendió: sola no es quien vive acompañada de sus gatos. Sola es quien duerme junto a alguien que nunca la valora, que le exige traicionarse para merecer amor.

Y, por cierto, al día siguiente reservó cita para Don Gato y Chispa en la peluquería felina. Se lo merecían. Al fin y al cabo, ellos la ayudaron a librarse de lo único verdaderamente tóxico en su vida.