¡Julián, deja de contar palomas!

Hacía ya varios días que Julián, el perro, se negaba a probar la comida que le ofrecía Manuela:

Pero hombre, que son las mismas croquetas que te compraba don Ignacio. No va a venir por ahora… No le esperes le decía Manuela mientras alzaba los brazos resignada.

La estampa era de lo más peculiar. En la interminable parada amarilla de la EMT, todos los trabajadores de la fábrica esperaban el autobús amontonados en un extremo. El otro lado estaba desierto, si no contamos al peludo y desaliñado Julián, estirado perezosamente delante del banco, tan ancho como un marqués.

Julián, que ya encaraba su cuarto año de vida, conocía la vida como sus propias cuatro patas. Pasaba los días acampado en la parada, justo al lado de la residencia obrera. Detrás, la fábrica; y más allá, el descampado. Nada especial Julián ya lo había explorado en su momento.

Ni siquiera recordaba el perro cómo había terminado llamándose Julián. Así le bautizaron varias chicas jóvenes de la residencia, que de tanto en tanto, movidas por la compasión, le dejaban algún trozo de empanada o tortilla. Pero en general, la gente huía de Julián.

No era de esos perros de mirada triste ni movía el rabo simpático y zalamero. Julián no era así. Aun joven, tenía maneras de abuelo gruñón, todo le molestaba y no se cortaba en dar a entender su irritación. Su fama de antipático le precedía.

¿Gente? Qué se puede decir bueno de la mayoría… Pues poco, la verdad. Salvo de aquellas dos chicas que le cuidaban un poco. El resto, del montón. Julián no quería ni ver a las personas, y a las palomas tampoco, que las miraba con absoluto desprecio. Los gorriones, que chapoteaban en los charcos, le daban entre asco y lástima.

La época tierna, en la que todo cachorro cree que los humanos solo quieren acariciarle, pasa rápido. También para Julián.

De hecho, él pensaba que personas y palomas producían sonidos igual de horrendos. En cuanto en la parada se ponían a discutir y empujarse, Julián recibía una patada para que dejara de estorbar.

¿Cariño? Ni buscarlo merece la pena.

Lo de las palomas ya era de juzgado de guardia. Se llevaban sus preciados bocados, esas sobras que las chicas le dejaban a la hora de la comida. Julián intentó espantarlas, pero ellas se reagrupaban en lo alto del toldo y parecían tramar su revancha.

El día pasaba: broncas con las palomas, las contaba para ver a cuál le quedaba menos dignidad en el plumaje, y si algún humano se animaba, también le soltaba una bronca.

Vivir en aquella parada amarilla no era la gloria, claro, pero tampoco el infierno. Al menos te protegías del viento y la lluvia, cogías sombra en agosto y, bueno, lo malo era que siempre había demasiada gente.

¡Mira tú, tumbado como un rey! ¡Deja sitio en el banco! le espetó un zapato interrumpiendo su siesta.

Julián abrió medio ojo. El zapato quiso pasar por encima de sus patas, pero Julián, señor de la parada, tenía otros planes:

¿Que te atreves a pelear? ¡Pues a ver quién gana!

Julián saltó como un resorte. El zapato intentó escapar con los agujeros sanos, pero justo en ese momento llegó su autobús.

Lo que más odiaba Julián era que los humanos escaparan en sus autobuses, dejando las batallas a medias. Varios ofendidos se le habían escapado así, como cobardes.

Eso sí, el zapato quedó abandonado junto al banco. Solo, desamparado, como un calcetín perdido.

Te lo mereces, pensó Julián, relamiéndose. Le dio unos buenos bocados al trofeo antes de arrastrarlo a su cueva tras la papelera.

María, aléjate de ese chucho loco le advirtió una rubia a su amiga.

Perro salvaje, no hay quien lo dome secundó un paisano con cara de lunes y pitillo al canto.

La colilla voló y casi aterriza sobre Julián. Tuvo que levantar la voz otra vez, mientras el hombre se iba a protestar a otra esquina de la parada.

*****

Al día siguiente, Julián se topó de nuevo con el dueño del famoso zapato, que esta vez venía acompañado.

¡Ahí está! gritó señalando a Julián, manteniendo una prudencial distancia. ¡Ese perro agresivo! ¡Hagan algo, por favor!

¿El qué? preguntó encogiéndose de hombros el nuevo personaje. No es la primera queja, pero aquí en Valdemoro no hay perrera municipal…

El ofendido bajó la mano y gesticuló airado como una cotorra. Julián, con gesto atento, escuchaba el teatrillo.

Al final, el segundo humano también se enfadó. Julián observaba, satisfecho, los chillidos humanos. No estaba mal, más entretenido que la pelea por un bollo entre palomas.

Al del zapato le pareció ver una sonrisilla traviesa en el hocico del perro, pero tuvo que ser cosa suya ¿los perros no sonríen, no?

Yo vigilo la residencia, no la parada respondió el guardia, que se marchó as su garita. Luego se paró: ¿Por qué no le tiras un hueso? Así no te molestará más.

Consejo bienintencionado, sin duda.

¡Gracias, hombre! ¿Y qué hago, le traigo media tortilla de la cafetería todos los días también? ironizó el del zapato, mirando a Julián. ¿Y tú? ¿Ni un gruñido me dedicas? Menudo bicho…

El bicho, adivinando el tono grosero, facilitó la carrera del dueño del zapato hacia el bus, ladrando en modo persecución del Tour. Julián se desgañitó un poco más cuando la puerta se cerró y la cara roja de don Ignacio así se llamaba siguió moviendo los labios detrás del cristal empañado.

Evidentemente, habría nueva ronda. Don Ignacio acababa de estrenarse como subdirector de producción en la fábrica. Todo era novedades para él. Empezar a moverse entre obreros y, por desgracia, cruzarse a diario con esa bola de pelo amargada. El coche, para colmo, seguía en el taller. Y cada mañana, ahí estaba el demonio de cuatro patas deseándole malos días.

A Julián, desde entonces, solo le interesaba don Ignacio. El resto de bípedos casi pasaban inadvertidos. El perro se relamía solo de imaginar la llegada del bus y el aterrizaje del ya conocido zapato en la acera.

Cansado de las miradas burlonas de la plantilla, don Ignacio decidió probar el consejo del guardia. Bajó a la cafetería y compró una croqueta especialmente para Julián.

Toma, chaval, le sacudió el manjar junto a la acera y se quedó mirando, expectante.

Julián estaba listo para la bronca matinal, pero el olor le pudo. Se acercó receloso y, en un visto y no visto, la croqueta había volado. Solo el asfalto mantenía el aroma glorioso. Julián miró a don Ignacio relamiéndose.

¡Vaya, qué morro que tienes! ¿Qué quieres, más? ¡Ni mujer tengo, y tampoco sé guisar croquetas! Como siga así, cualquier día me rompes la cara de susto…

*****

Al día siguiente, don Ignacio no daba crédito.

Don Ignacio, ¿será que Julián ya no le odia? Mire, ni le ladra rió la secretaria Manuela, con mejillas coloradas.

Sí, Manuela, será que por fin me respeta respondió con aire solemne, aunque no quitaba ojo al perro.

Desde entonces, la presencia de una croqueta diaria pasó a ser sagrada. Julián esperaba cada mañana a su antes enemigo, que ya empezaba a resultarle simpático.

Quizá, pensó Julián, no todos los humanos eran tan tontos como las palomas peleándose por una anilla de lata.

El invierno llegó en silencio. Una mañana, la parada apareció nevada, cubierta de una capa blanca y mullida. El viento gélido soplaba desde el campo.

Don Ignacio, fiel a su acuerdo tácito, dejó ante Julián un festín: croqueta y algún pedazo extra. El perro tiritaba mientras devoraba su bocado sin tiempo ni para catar el sabor. ¡Croqueta fantasma, siempre devorada en tiempo récord!

Don Ignacio le miraba las costillas temblorosas.

¡Ahí viene el bus, don Ignacio! avisó Manuela, tirándole del abrigo, pero el hombre ni caso.

¡Ay! exclamó don Ignacio, dándose la vuelta cabizbajo hacia la portería.

Poco después, una mano con guante negro acarició a Julián. El perro le miró.

¿Ves, chaval? Tiritas como un flan. Échate en el cartón, es lo que hay Vamos a ponerlo ahí, un poco menos fresco. Toma otra croqueta…

*****

El sábado, don Ignacio se quedó en casa. Las macetas del patio, cubiertas de nieve, dormían bajo el frío castizo. En la cocina, nuestro hombre se frió un par de huevos con chorizo, desayunó y se fue al garaje a buscar la pala. Abría camino en la acera, pero la cabeza se le llenaba de pensamientos.

De repente, se quedó mirando los copos bailando en el aire. Refunfuñó algo, tiró la pala y salió pitando a la calle.

La parada estaba vacía. Julián sabía que, a veces, las personas desaparecen y el bus abre sus puertas a cuatro gatos. Las tripas le rugían. Ninguna de las chicas de la residencia aparecía aquel día.

Julián se levantótocaba peregrinar hasta la tienda del barrio, a ver si caía algo bajo alguna mesa.

Preparado para largarse, vio de pronto el bus pararse delante.

¿Dónde vas? ¿A perderte en la ventisca? bromeó don Ignacio, mientras desparramaba un paquete de salchichas frente al perro. Julián se las zampó como si fueran invisibles.

Hoy no hay croquetas, la cafetería está cerrada se disculpó don Ignacio, sacando además una gran caja con una manta vieja dentro. No sé qué más darte. Anda, métete aquí, al menos estarás algo menos tieso.

De repente, ni el frío ni la nieve molestaban a Julián. Algo cálido y raro se le instaló en el pecho. Solo pensaba: nunca jamás le habían traído algo así.

*****

Llevaba días Julián sin querer probar bocado, ni siquiera lo que Manuela le traía.

Pero de verdad, que es el mismo pienso ¡ni lo ha tocado don Ignacio, pobre! Sigue malo en casa… No le esperes, decía Manuela con voz triste.

Julián, encogiendo las orejas, la miraba con ojos caídos.

Saltaba cada vez que una puerta del bus se abría o alguien salía de la portería. Nunca era él…

Julián solía acurrucarse sobre su manta, viendo la lucha de las palomas por llevarse una miga más allá de la parada. Cada cual a esconder el botín.

El perro suspiraba: ¡Vaya pájaras! Él también tenía su esconditeun agujero debajo de la marquesina junto a la papelera.

Salió corriendo y buscó su tesoro. Allí estaba el famoso zapato. Ahora lo miraba con ternura. ¿Cómo podía odiarlo tanto antes?

¿Qué sentía? Sacó el zapato y se preguntó: ¿Dónde estará don Ignacio? Ya se lo decían otrosque ese era su humano.

Pero… ¿Sería amigo suyo? ¿Qué clase de perro era él si, teniendo humano propio, lo dejaba perderse?

Julián lanzó un gruñido a las palomas. Algo nuevo le bullía dentro. ¡Ya basta! ¡Ni un minuto más ahí!

¡Don Ignacio, don Ignacio!

Julián aguzó el oído y vio que la chica del móvilManuelallamaba repetidas veces.

No se le oye bien… Ahora entro en el bus. Llevo la carpeta con sus papeles…

Manuela subió al autobús seguida por una sombra pelirroja y peluda: Julián se coló sin ruido.

*****

Julián seguía a Manuela, llena de esperanza. La chica iba repitiendo el nombre de su humano.

Bajaron del bus, Manuela con la bufanda hasta la nariz. Julián, tras ella, con el zapato en la boca, tan contento.

El día era brillante. Ya no odiaba la nieve: crujía bajo las botas de Manuela con alegría.

Ella llamó al timbre y, tras la verja, se oyó una voz conocida. Julián se desató en ladridos. Manuela, sorprendida, patinó en la entrada y un montón de papeles voló por el aire.

¡Don Ignacio, ayúdeme a levantar antes de abrazar tanto al perro!

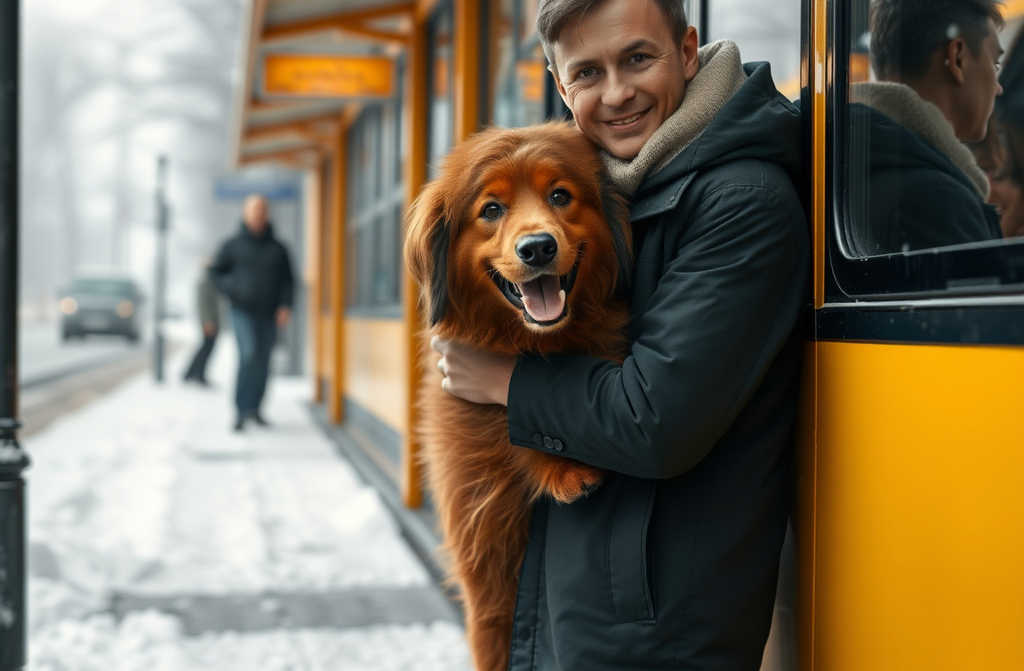

Don Ignacio, ojos vidriosos, no podía despegarse de Julián.

¿Has venido a verme? ¿De verdad? ¿Y con mi zapato de regalo? le preguntaba, apretándole en un abrazo y sujetando el zapato como el tesoro que era.

Por supuesto, recogieron a Manuela y la sentaron con un café bien caliente.

Una cosa no entiendo, don Ignacio le dijo Manuela viendo al perro pasearse por la cocina, ¿por qué no se lo llevó antes? Tiene casa grande, sitio de sobra…

Tenía miedo, suspiró don Ignacio. Yo solo, imagínese… Un perro es responsabilidad, compañía, casi una familia. Pero ahora, ni de broma lo dejo marchar otra vez. En cuanto esté bueno, aprendo a hacer croquetas…

¡Habrá que asaltarle la casa entonces! rió Manuela, fingiendo beber.

Y trató de esconder la sonrisa tras su taza, pensando que, por fin, Julián y don Ignacio tenían lo que siempre buscaron.