Hoy, en mi diario, quiero contar una historia que escuché aquí en la residencia de ancianos. Mi vecina de habitación, la señora Carmen, me la contó entre susurros, mientras tejía un jersey para su nieto. Es la historia de Elena, su marido Javier, y cómo ella recuperó su vida. Escuchen bien, porque no es un cuento cualquiera.

Elena estaba sentada en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su tablet. En la foto, un mar turquesa y arena blanca como el azúcar.

—Javier, mira qué belleza —dijo—. Este hotel tiene críticas increíbles. Imagínate despertarte ahí…

Pero Javier no levantó la vista del móvil.

—Elena, ya lo he decidido —murmuró, seco.

Ella parpadeó, confundida. Acababan de empezar a planear las vacaciones, calculando presupuestos. Elena había ahorrado cada euro, incluso dejó de tomar cafés en la terraza para poder ir juntos a la playa.

—¿Decidido qué? —preguntó, todavía sonriendo—. ¿Encontraste algo mejor?

—Me voy a las Maldivas. Solo —respondió él, sin mirarla.

A Elena se le heló la sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda.

—¿Cómo que solo? —su voz tembló—. Habíamos quedado en ir juntos… Yo he ahorrado…

Javier alzó la vista por fin. Sus ojos eran fríos como el mármol.

—Elena, no hagas escenas —dijo, torciendo la boca—. Mírate.

Ella se encogió como si la hubieran abofeteado. No estaba gorda, tenía curvas, era femenina. Iba al gimnasio tres veces por semana, comía sano, pero no se mataba de hambre como las modelos que él seguía en redes.

—¿Qué tiene de malo mi cuerpo? —preguntó en un susurro, aunque ya sabía la respuesta.

No era la primera vez que él se quejaba: que si la tripa no era plana, que si las caderas anchas, que si su alegría era infantil. Javier sonrió, disfrutando del momento.

—Yo me voy de vacaciones solo —declaró—. Tú necesitas adelgazar, no pasear por la playa. No quiero que vayas conmigo dando vergüenza.

Las palabras le quemaron. Elena se quedó callada, mirando ese rostro que ya no reconocía. Diez años de matrimonio, destruidos en un instante. No lloró, solo sintió vacío. Recordó cómo había ahorrado, soñando con ese viaje.

—Entendido —dijo, con voz neutra.

Javier, satisfecho, volvió al móvil. Creía haber ganado. Pero Elena se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad bullía: coches, gente, vida. Y de pronto, sintió una libertad desconocida. Sacó su teléfono y revisó la cuenta que Javier no conocía. Tenía el doble de lo que él había gastado en las Maldivas. Escribió al grupo de amigas: «Chicas, ¿quién se viene a Tenerife la semana que viene?». Las respuestas llegaron como chispas.

Los dos días siguientes, Javier apenas la notó. Eligió bañadores, presumió ante sus amigos, preparó captions para Instagram. Supuso que estaba en casa de su madre, llorando, y que pronto volvería arrastrándose para disculparse. Ni siquiera llamó. Mientras, Elena hizo las maletas y compró los billetes. Javier, al empacar, se enfadó porque las camisas no estaban dobladas como él quería. Por un segundo, recordó cómo Elena siempre lo hacía todo perfecto, pero apartó el pensamiento.

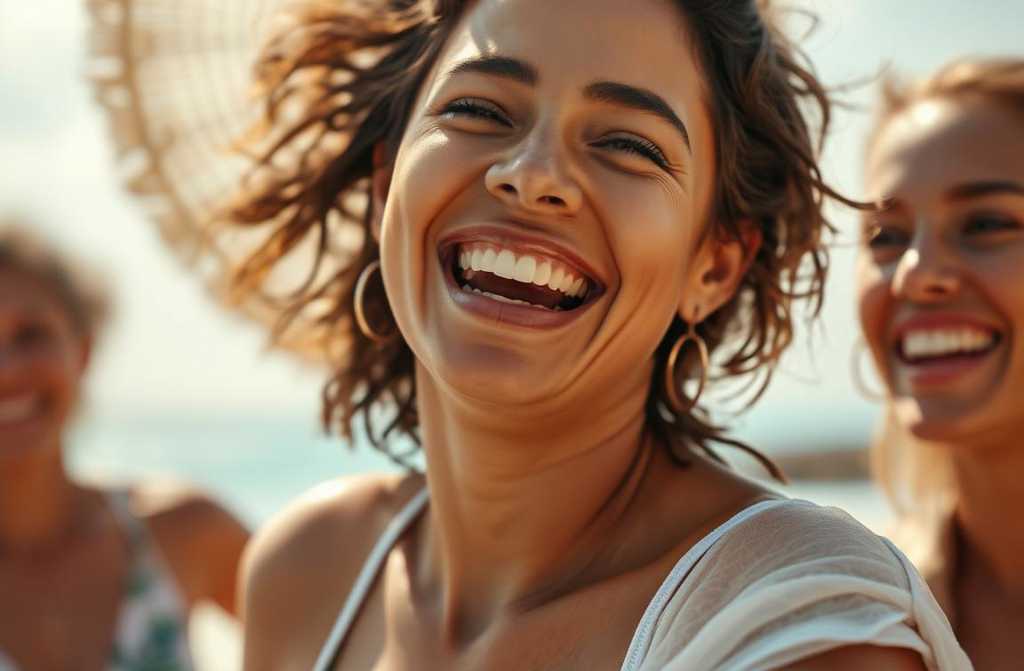

En el aeropuerto, abrió Instagram y se quedó pálido. Elena aparecía radiante, con sus amigas, vestida de blanco, frente al mar y las palmeras. Geotag: Tenerife. Primero pensó que era una broma, pero no: ahí estaban Lucía con su copa, Marta haciendo muecas, y Elena riendo como hacía años que no lo hacía.

La rabia lo inundó. ¿Cómo se atrevía? ¿Con qué dinero? Revisó la cuenta conjunta: intacta. ¿Ella tenía ahorros? ¿Un secreto? Le ardía más que el sol de mediodía.

—¡Traidora! —bufó, haciendo que la gente volviera la cabeza. Durante el vuelo, le envió mensajes furiosos, luego órdenes para que explicara. Cero respuestas.

Mientras, Elena respiraba hondo. El mar, la fruta fresca, las risas con sus amigas… Había bloqueado a Javier nada más aterrizar. Al tercer día, la convencieron para hacer submarinismo. Elena tenía miedo, pero el instructor, David —alto, de ojos cálidos— la tranquilizó.

—No temas, estoy aquí —dijo.

Bajo el agua, Elena lo olvidó todo. Los peces la hipnotizaron. Al salir, era otra.

—Sonríes cuando dejas de tener miedo —comentó David—. Deberías hacerlo más.

Esa noche, en una tetería, él habló del océano y la escuchó. No le preguntó por su peso, sino por ella. Mientras, Javier, en su habitación de hotel, estrelló el móvil contra la pared: su tarjeta estaba bloqueada. El banco le dijo que necesitaba la autorización de Elena. El mar ya no le gustaba. Estaba atrapado en su propia trampa.

Volvió a Madrid en clase turista, pidió prestado para el billete y aguantó los sermones de su padre. Imaginaba llegar, gritarle a Elena y verla suplicar perdón. Pero la casa estaba impecable, olía a limón, y sus maletas, ordenadas. Elena apareció —morena, serena—.

—Ah, estás aquí —dijo, como si hubiera ido a por pan—. Ya he empacado todo. Llama un taxi.

—¿Qué coño pasa? —rugió Javier—. ¿Te crees que puedes…?

—Me creo que puedo vivir —respondió—. He pedido el divorcio online. Aquí tienes la tarjeta de mi abogada.

Él no la cogió.

—¡El piso es mío! —chilló.

—Claro —asintió ella—. Ya tengo otro. Mis amigas me ayudaron. No habrá escena, he descansado bien.

Cogió el bolso y caminó hacia la puerta. Javier la agarró del brazo:

—¿Adónde vas?

—En Tenerife conocí a alguien —dijo—. Me enseñó a no temer la profundidad. Y no solo bajo el agua. Él sí me ve.

Abajo, David esperaba.

—Adiós, Javier —se despidió—. Adelgaza tú, si tanto te preocupa.

La puerta se cerró de golpe. Javier se quedó solo, frente al espejo. No vio a un macho, sino a un hombre patético que lo había perdido todo.

Dos años después. En una cafetería olía a canela. Elena removía su chocolate caliente, sonriendo a David, que sostenía unos patucos de lana.

—¿Son muy coloridos? —preguntó—. ¿O mejor en beige?

—A ella le da igual, lo importante es que estén calentitos —rió Elena.

David se mudó a Madrid, vendió su escuela de buceo. Su hija se movía en el vientre de Elena. Ella ya no contaba calorías ni se castigaba por un dulce. Vivía.

De pronto, entró Javier —demacrado, canoso—.

—¿Elena? —intentó sonreír—. Has… engordado. Te lo dije, no debes descuidarte.

Elena miró su barriga y sonrió:

—Es embarazo, Javier. En estos casos, se felicita.

Él palideció. David se acercó, dejó los cruasanes sobre la mesa y abrazó a Elena.

—¿Todo bien? —preguntó, mirando a Javier.

—Sí —masculló él—. Me he encontrado a una conocida.