Me llamo Irene, y tengo una historia que me pesa desde hace años. A lo mejor, si la cuento, sentiré un poco de alivio.

Mi familia nunca fue un ejemplo de armonía. Vivíamos en Toledo, y desde pequeña veía cómo entre los adultos había rencores, chismes, alcoholismo y humillaciones. Mi madre tiene una hermana, Lola. Tiene un hijo, mi primo Carlos, que se casó con una mujer… digamos que no muy fiel. Las infidelidades eran constantes, las peleas escandalosas, el divorcio temporal, porque volvían una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un círculo. Tuvieron dos hijos, pero el amor nunca creció allí. Y Lola, mi tía, lleva años hundida en el alcohol, incapaz de mantener un trabajo. Borracheras, despidos… hasta la familia dejó de intentar ayudarla.

Un día, la mujer de Carlos tuvo graves problemas renales. Mi madre y yo fuimos a visitar a mi abuela, Valentina, y ella nos contó sobre la enfermedad de aquella mujer. Mi madre, sin pensarlo, soltó: «Tendría que usar más la cabeza y menos lo de abajo». Ambas nos encogimos de hombros y lo habríamos olvidado. Pero mi abuela, que no tiene filtro, se lo contó palabra por palabra a la enferma. Y entonces empezó el infierno.

El escándalo fue monumental. Mi tía Lola, borracha como una cuba, se abalanzó sobre mi madre, defendiendo a su nuera como si fuera su propia hija. Nosotras ni siquiera discutimos, nos fuimos. Pero lo peor vino después: mi abuela se puso del lado de Lola y su familia. Dejó de llamarnos, de invitarnos. Como si dejáramos de existir. Mi madre intentó mantener el contacto, pero yo no. En ese momento decidí que no quería saber nada de esa familia destrozada por el alcohol, ni de quienes eran capaces de borrarte de su vida sin más.

Han pasado ocho años. Mi abuela pronto cumplirá ochenta. Hace poco llamó a mi madre, llorando, pidiendo perdón. Mi madre, por supuesto, la perdonó. Tiene un corazón blando, siempre ha sido así. Pero yo… yo no puedo.

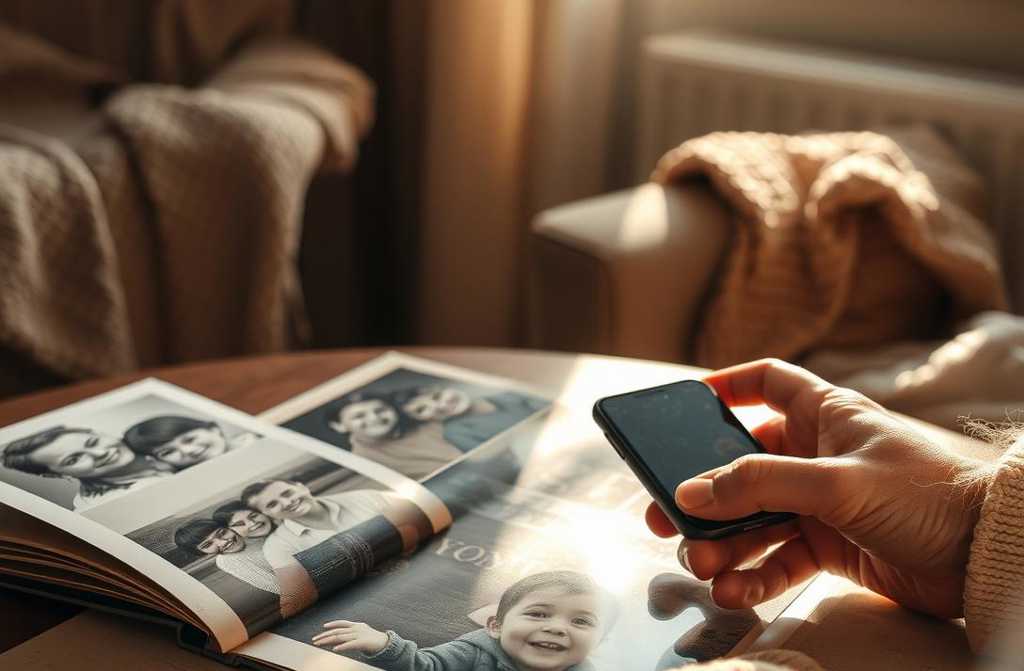

Ahora tengo una hija pequeña. Mi alegría, mi sol. Mi madre le habló de ella a mi abuela, y esta, con la voz temblorosa, pidió al menos una foto. Dijo que sueña con conocer a su bisnieta, que cada noche reza para que Dios le dé la oportunidad de verla solo una vez. Pero yo no se lo permití. De ninguna manera.

No por venganza, no. Es que aún llevo esa herida en el pecho. Me duele recordar la traición, cómo mi madre lloraba sin entender qué había hecho para merecer ese trato. Porque mi abuela me enseñó algo entonces: la familia no siempre es amor, a veces es una elección. Y ella no nos eligió a nosotras.

No sé si tengo razón. Mi madre me dice: «No guardes rencor, Irene, ya es mayor, está cansada, solo quiere irse en paz». Pero por dentro todo en mí se rebela. No sé si habrá otra oportunidad, quizá mañana sea tarde, pero no estoy preparada.

Dime… ¿tú lo perdonarías?