Cansado de la suegra y la esposa

Esta tarde entra en mi consulta el hombre más callado y sufrido de nuestro pueblo, Esteban Romero. Seguro que conocéis ese tipo de personas de las que deberían hacerse clavos: espalda erguida, manos enormes y recias, llenas de grietas y heridas, pero en la mirada ese sosiego antiguo como un lago entre montes. Jamás una queja, jamás una palabra de más. Da igual lo que ocurrasi hay que arreglar un tejado o cortar leña para una ancianaEsteban aparece, lo hace en silencio, asiente y se marcha.

Pero hoy Ay, lo tengo tan presente. La puerta del consultorio de la plaza se abre tan despacio que, más que entrar alguien, parece colarse la brisa de octubre. Esteban se queda en el umbral, retorciendo la boina con las manos, sin mirarme, la vista clavada en el suelo. El abrigo mojado de la llovizna, las botas llenas de barro. Tan encorvado y derrotado se le ve en ese instante que se me hace un nudo en el pecho.

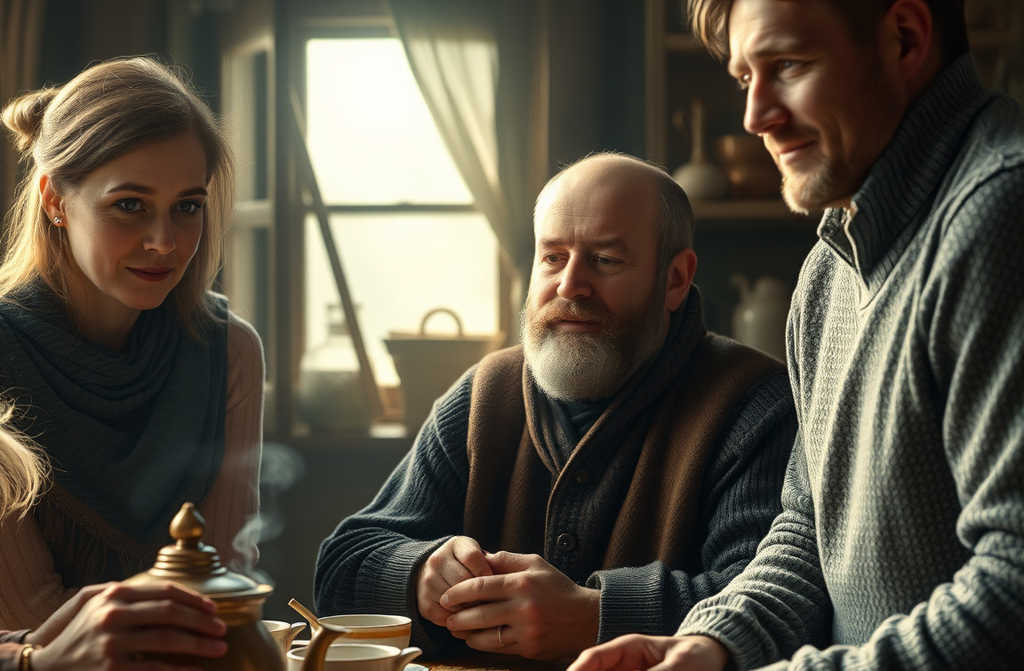

Pasa, Esteban, ¿qué haces ahí parado?le digo suave, poniendo ya la tetera sobre la vitro de butano. Sé que hay males que sólo se curan con té de tomillo y palabra amable.

Se sienta al borde de la camilla, aún sin levantar la cabeza. El único sonido es el tic-tac del reloj sobre la pared, marcando los segundos de su silencio. Pero es un silencio tan pesado, más denso que un grito. Lo ocupa todo. Le acerco con mimo un vaso de té humeante; sus dedos, helados, lo abrazan.

Acerca el vaso a los labios, pero le tiemblan tanto las manos que hasta se le derrama el té. Y entonces le resbala por la mejilla, entre la barba incipiente, una sola lágrima. Grande, callada, densa como plomo fundido. Y tras ella, otra. No solloza, no gime. Sólo está ahí, sentado, con lágrimas mudas perdiéndose entre la barba.

Me voy, Carmen,suspira tan bajo que apenas lo oigo.Se acabó. No puedo más. No me quedan fuerzas.

Me siento a su lado y poso mi mano gastada sobre la suya. La suya tiembla, pero no la retira.

¿A dónde te vas, Esteban?

De mis mujeres,responde apagado.De Lucía, la mujer, y de Rosalía, la suegra. Me tienen harto, Carmen. Me han sacado las ganas de vivir. Como dos rapaces encima, nada les vale. Si hago el cocido mientras Lucía está en el campo«demasiada sal, las patatas mal cortadas». Pongo una estantería«torcida, todos tienen maridos de provecho y este es un manco». Si trabajo la huerta«muy superficial, has dejado las malas hierbas». Así día tras día, año tras año. Ni una palabra amable, ni una mirada cálida. Sólo el picor constante, como de ortigas.

Guarda silencio. Da un sorbo.

Sé que la vida pesa, Carmen. Lucía en la granja todo el día, agotada y de mal humor. Rosalía, con las piernas reventadas, siempre en el sillón y mirando el mundo con ojos de lobo. Lo entiendo todo. Me levanto antes que nadie, enciendo la chimenea, lleno garrafas de agua, los animales. Facho la faena, luego trabajo. Llego de vuelta por la noche y todo mal. En cuanto intento defenderme, gritos tres días. Y si callo, peor. «¿Por qué te callas, eres mudo? ¿Qué tramas?» El alma, Carmen, también se cansa. No es de hierro.

Fija la vista en la lumbre y sigue, como si se hubiera roto una presa. Cuenta cómo pasa días sin que le hablen, tratándole como si fuera invisible. Cómo cuchichean a sus espaldas. Cómo le esconden la mejor mermelada, por guardarla para ellas. Cuenta que un cumpleaños gastó su paga extra en un pañuelo de lana precioso para Lucía, y ella lo tiró al baúl: «Hubieses comprado botas, que vas hecho un harapo y la gente se ríe».

Miro a ese hombre, tan fuerte que podría derribar un toro con las manos, y ahí lo tengo, temblando, llorando en silencio como un cachorro apaleado. Siento una pena negra por él.

Esta casa la levanté yo,musita.Cada piedra, cada teja la recuerdo. Pensé que sería nido. Familia. Pero ha salido jaula. Y las aves, todas alimañas. Hoy mi suegra otra vez: «La puerta chirría, no dejas dormir. No eres hombre, sino una desgracia». Cogí el hacha pensaba arreglar la bisagra. Y me quedé mirando la rama del manzano Un pensamiento negro. Casi no me zafaba de él. Metí pan en la talega y vine aquí. Esta noche dormiré donde pueda, y mañana a la estación. Que se apañen solas. A ver si entonces aunque sea tarde, dicen medio piropo.

Comprendo en ese momento que esto es grave, muy grave. No es cansancio, es un alma a punto de quebrarse. No puedo dejarle ir así.

Mira, Romero,le digo firme.Limpia las lágrimas, que no son de hombre. ¿Irte, dices? ¿Y has pensado en ellas? ¿Lucía sola con todo? ¿Rosalía inválida a quién le sirve? Tú eres el responsable.

¿Y yo?se ríe triste.¿Quién se ha preocupado de mí?

Yo me preocupo,le aseguro.Y te voy a cuidar. Lo tuyo es serio: se llama «desgaste del alma». Hay un solo remedio. Hazme caso: vuelves a casa sin decir palabra, los reproches los ignoras. No las mires. Te tumbas y te giras hacia la pared. Mañana iré yo. Pero no te mueves de aquí, ¿entiendes?

Duda un instante, pero un puntito de fe asoma en su mirada. Apura el té, se levanta y sale al frío sin volver la cabeza. Me quedo junto al brasero, pensando qué médica soy, si lo mejor que podría recetara tiempoes una buena palabra de aliento.

Al amanecer ya estoy dando a la puerta de su corral. Lucía me abre, con ojeras de malas noches y el ceño fruncido.

¿Qué quiere, Carmen, tan temprano?

Vengo a ver a tu Esteban,contesto y me cuelo dentro.

La casa, helada y sombría. Rosalía sentada en el escaño, tapada con un mantón, mirándome por debajo. Esteban en la cama, de espaldas, como le indiqué.

¿Qué hay que mirarle?gruñe la suegra.Está como un roble, solo que haciéndose el remolón.

Acerco la mano a la frente de Esteban, le ausculto de manera simbólica; sé bien lo que pasa. Le encuentro los ojos: están apagados, quietos, sólo se le marca el músculo en la mandíbula.

Me enderezo. Miro seria a las dos mujeres.

Mal vais, chicas, muy mal. El corazón de vuestro Esteban está más tenso que la cuerda de un violín. Los nervios al límite. Un poco más y revienta. Y os quedaréis solas.

Van intercambiando miradas, Lucía con asombro, Rosalía incrédula.

No diga tonterías, Carmen,bufa la suegra.Ayer estaba rajando leña como si nada.

Eso fue ayer,le atajo.Hoy le habéis arrastrado al borde. Siempre insatisfechas, siempre buscando fallo. ¿Pensáis que es de piedra? Pues no: tiene alma, y la tiene tan mal que duele hasta gritar. Le receto descanso absoluto. Ni una tarea más. Y silencio, ¿me habéis oído? Ni un reproche, ni una palabra torcida. Solo cariño y cuidado. Como si fuera un jarrón de cristal. Caldo de escaramujo, manta de lana, y mimos. Si no yo no me responsabilizo. A lo mejor acaban en el hospital provincial, y de ahí, a saber si vuelve.

Les digo esto y al mirarlas veo el miedo pegajoso en sus ojos. Porque, gruñonas o no, ellas viven agarradas a él como a una pared firme. Él es su sostén, su fuerza callada. La sola idea de perderle las asusta hasta el alma.

Lucía se acerca, casi en silencio, y toca tímidamente el hombro de su marido. Rosalía frunce los labios, pero no dice nada, sus ojos buscan en la habitación algo a lo que aferrarse.

Me marcho, dejándoles con sus pensamientos, a solas con ese miedo y su propia conciencia. Y espero.

Los primeros días, como luego me confesará Esteban, reinó una quietud asombrosa. Caminaban de puntillas, hablaban en susurros. Lucía le llevaba consomé y lo dejaba ahí, Rosalía le hacía la señal de la cruz al pasar. Todo era torpeza y rareza, pero no había gritos.

Y luego, poco a poco, fue derritiéndose el hielo. Una mañana Esteban despierta con aroma a manzanas asadas. Sus favoritas, con canela, como de niño. Se gira. Lucía está sentada junto a la cama, pelando una manzana. Al notar que él la mira, se sobresalta.

Toma, Esteban,le dice bajito.Recién hecha.

Por primera vez en años ve en sus ojos algo diferente al fastidio: ve cuidado. Torpe, tímido, pero real.

Dos días después, Rosalía le deja sobre la cama unos calcetines de lana. Hechos por ella.

Que no cojas frío en los pies,murmura, y esta vez no hay veneno en la voz.

Esteban mira al techo y por vez primera en mucho tiempo siente que no es invisible. Se siente necesario. No como el jornalero, ni por sus dos manos fuertes, sino como persona. Alguien a quien temen perder.

Pasa una semana. Vuelvo a pasarme. Ya es otra cosa: la casa huele a pan recién hecho, todo está templado. Esteban está en la mesa, aún pálido, pero ya no perdido. Lucía le sirve leche, la madre le acerca una fuente con empanada. No parecen una familia de revista. Tampoco hay arrumacos, pero el aire ya no corta. Todo se ha aligerado.

Esteban me mira, y en sus ojos hay una gratitud silenciosa y profunda. Sonríe, y su rara, franca sonrisa inunda la casa de luz. Lucía, al verlo, también sonríe, tímida. Y Rosalía, de espaldas, se suena discretamente con la orilla del pañuelo.

Nunca más tuve que recetarles. Ellos mismos se curaron. No se convirtieron en familia de cuento, Rosalía sigue protestando de vez en cuando y Lucía responde a veces con cansancio. Pero ahora es distinto. Después, Rosalía le prepara un té con frambuesa, Lucía le acaricia la mano. Aprendieron a mirarse y ver, más allá de los fallos, a la persona. Cansada, querida, propia.

A veces, pasando por su casa, los veo en la puerta, sentados al atardecer. Esteban tallando algo, las mujeres comiendo pipas y hablando bajito. Siento entonces una paz sencilla y cálida. Se entiende que la felicidad no son grandes gestos ni regalos caros. Es el olor a tarta de manzana, unos calcetines de lana tejidos con amor, y la certeza de ser querido, de estar en casa.

Y entonces pienso, ¿qué cura mejor: la pastilla amarga o esa palabra buena, llegados al punto justo? ¿Hay que llegar tan al límite para apreciar lo que tenemos?