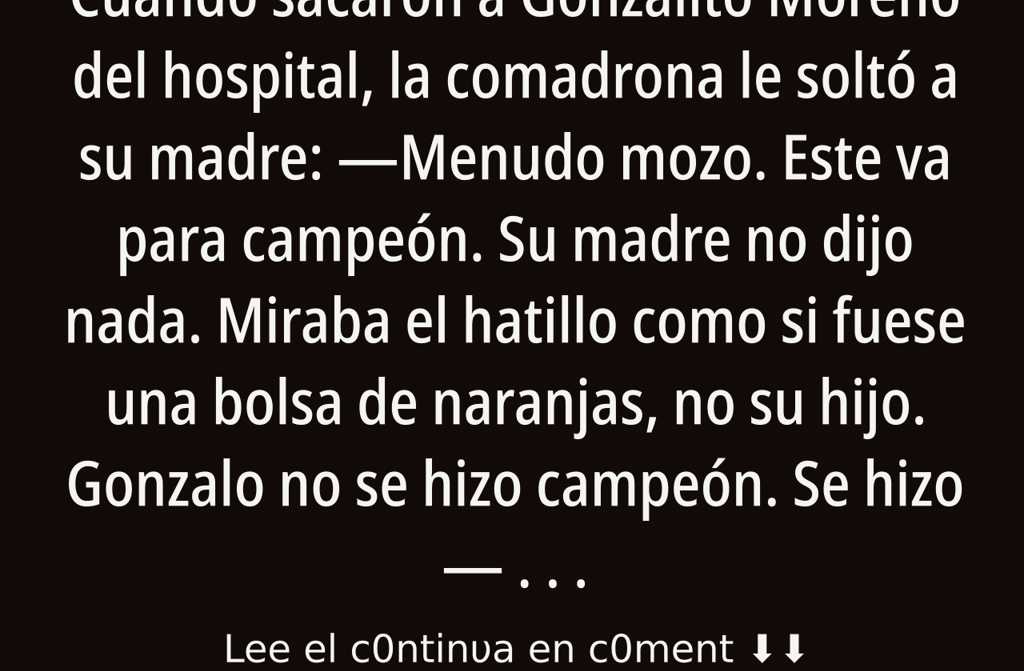

Cuando sacaron a Gonzalito Moreno del hospital, la comadrona le soltó a su madre: Menudo mozo. Este va para campeón.

Su madre no dijo nada. Miraba el hatillo como si fuese una bolsa de naranjas, no su hijo.

Gonzalo no se hizo campeón. Se hizo digamos prescindible. Como ese mueble incómodo que no sabes dónde poner pero tampoco te decides a tirar.

Que tu hijo raro vuelve a estar en el arenero y ya me ha espantado a todos los críos, vociferaba la tía Lola, la jefa de la comunidad, desde su balcón del segundo.

La madre de Gonzalo, una mujer agotada con la vitalidad justa para llegar a la siesta, respondía sin levantar la voz:

Entonces no mires. Si no molesta

Y era cierto. Gonzalo no molestaba a nadie. Era grande, desgarbado, la cabeza siempre gacha y los brazos colgando como un orangután despistado. Con cinco años callaba; con siete balbuceaba y a los diez, cuando por fin empezó a hablar, resultó que igual mejor no. Su voz era áspera, como el ring-ring de un interfono viejo.

En el colegio lo sentaron al fondo de la clase, junto al radiador y la ventana rota. Los profes suspiraban cuando veían su mirada de bacalao adormilado.

A ver, Moreno, ¿te enteras? le decía la de Mates, golpeando la pizarra con una tiza.

Gonzalo asentía. Oía, sí. No veía necesidad de responder; para qué, si total le iban a dar un suficiente para maquillar la estadística y citarlo para septiembre.

Los compañeros no le pegaban porque lo veían fuerte como un toro joven, pero tampoco le hablaban. Caminaban a su alrededor con el respeto que se le tiene a los charcos traicioneros.

En casa tampoco mejoraba el ambiente. El padrastro aterrizó cuando Gonzalo cumplió doce y expuso su postura con claridad de real decreto:

Que ni lo vea cuando llegue del curro. Come por dos, rinde como medio.

Y Gonzalo aprendió a desaparecer: vagabundeaba por obras, bajaba a los trasteros o se quedaba merodeando por los portales. Descubrió que tenía un superpoder camuflarse con las paredes, fundirse con el hormigón y el polvo.

El día en que cambió su vida llovía esa típica llovizna madrileña que ni moja ni deja vivir. Gonzalo, ya con quince, estaba sentado en la escalera entre el quinto y el sexto. No podía subir: en casa había juerga, padrastro y quizás bofetada.

Se abrió la puerta de enfrente. Se encogió.

Salió doña Carmen Salas. Mujer sola, pasados los sesenta, pero con la dignidad de quien nunca ha hecho cola en la charcutería. El bloque la tachaba de rara: no participaba en tertulias de banco y caminaba siempre erguida, sin mirar a nadie.

Miró a Gonzalo sin resignación ni pena. Más bien… como el que evalúa si un chisme averiado puede tener arreglo.

¿Qué haces plantado ahí? le preguntó, con voz grave.

Gonzalo se sorbió los mocos.

Nada.

Nada replicó ella, nada sólo paren las gatas. ¿Tienes hambre?

Claro que tenía. Tenía esa hambre imposible de adolescencia sin frigorífico.

Bueno, ¿qué? No pienso repetirlo.

Se levantó con torpeza y la siguió.

El piso de doña Carmen no era como los demás: libros por todas partes, olor a papel antiguo y a cocina con fundamento.

Siéntate ahí señaló una banqueta. Pero lávate las manos. El jabón, ahí.

Gonzalo obedeció. Ella llenó un plato con patatas y estofado. Estofado de verdad, con trozos de carne grandes. Ni salchichas ni sucedáneos: carne auténtica.

Comió como una aspiradora, sin apenas masticar. Doña Carmen lo miraba, codo en la mesa, como quien observa un documental de La2.

Tranquilo, que no te lo van a quitar. Mastica, que así luego el estómago no protesta.

Gonzalo redujo la velocidad.

Gracias murmuró, limpiándose la boca con la manga.

La manga es para llevar la camisa, no para guarrear la cara. Aquí tienes servilletas le pasó un paquete. Eres más silvestre que un gamo. ¿Y tu madre, dónde anda?

En casa. Con el padrastro.

Ya. Otro más en nómina en la familia.

Lo soltó como quien dice «hoy llueve» o «la barra del pan ha subido». Ni rabia, ni drama.

Escúchame, Moreno de repente, firme. Tienes dos caminos: o te dejas llevar y acabas en la cuneta, o espabilas. Fuerza no te falta, pero arriba te sopla el aire.

Soy tonto admitió Gonzalo. Eso dicen en el cole.

En el cole dicen de todo. La escuela no es para genios, es para la media. Y tú no eres media, eres distinto. ¿Ese par de manos para qué te sirven?

Gonzalo se miró las manos: anchas, nudillos duros.

No sé.

Pues lo averiguaremos. Mañana me arreglas el grifo, que ni el canal Isabel II pierde tanto. Las herramientas te las dejo yo.

A partir de ese día Gonzalo se coló cada tarde en casa de doña Carmen. Primero arreglaba grifos, luego enchufes, luego cerraduras. Resultó que las manos servían para mucho: intuía la mecánica de las cosas como si pudiese ver por dentro.

Doña Carmen no le doraba la píldora: enseñaba firme, exigente.

¡Así no se coge el destornillador! ¿Esto es una cuchara? Apóyate, hombre.

Y si lo hacía mal, le soltaba un reglazo en la mano con una regla de madera. Daba más miedo la dignidad, ojo.

Le daba libros, pero no de clase: historias reales de supervivientes, inventores y exploradores.

Lee, que si no, el cerebro se oxida y luego sólo sirve para apoyar la boina. No eres el único raro de la historia. De estos ha habido a millones, y muchos salieron del agujero. ¿Por qué tú no?

Gonzalo fue conociendo pedazos de la vida de Carmen: toda la vida de ingeniera, marido muerto joven, hijos nunca. La fábrica cerró en los noventa, y desde entonces iba tirando entre la pensión y alguna traducción técnica. No se dobló. Sólo vivía recta, seria, sola.

Yo no tengo a nadie le confesó, y tú, casi que tampoco. Pero no acaba aquí. Empieza. ¿Lo entiendes?

Gonzalo no del todo, pero asentía.

Al cumplir dieciocho, tenía que ir a la mili. Carmen lo citó a mesa puesta: empanada, mermelada, ambiente de víspera navideña.

Escucha, Gonzalo, usó su nombre de pila por primera vez, aquí no vuelvas. Te traga la inercia: lo mismo de siempre, la misma nada. Cuando termines la mili, búscate otra ciudad, lo que sea. No pongas más el pie aquí, ¿vale?

Vale asintió Gonzalo.

Toma le tendió un sobre. Aquí tienes tres mil euros, lo que he ahorrado. Te dará para empezar si no te da por el bingo. Y grábate esto: solo te debes a ti mismo. Hazte persona, Gonzalo. No por mí, por ti.

Pensó en negarse, en devolverle el dinero, pero la mirada exigente de Carmen no admitía réplica. Ese era el último aprendizaje. La última orden.

Se marchó.

Y no volvió.

Pasaron veinte años.

El barrio había cambiado: los viejos olmos talados, cemento y parkings donde antes había bancos. Buzones grafiteados y portales viejos con parcheos.

Un todoterreno negro y reluciente se detuvo junto al portal. Bajó un hombre alto, hombros anchos, abrigo bueno pero discreto. Su cara curtida, con la mirada tranquila del que ya ha peleado suficientes tormentas.

Era Gonzalo Moreno. O don Gonzalo, como le decían ahora en la empresa: dueño de una constructora en León. Cien y pico empleados, tres proyectos gordos, fama de hacer bien las cosas.

Había levantado el negocio desde cero: empezó de albañil, luego jefe de cuadrilla, al final encargando obras. Estudió por las noches, se sacó el título. Invirtió, arriesgó, se la pegó dos veces y dos veces volvió a empezar. Los tres mil euros de Carmen los devolvió hace eones cada mes le enviaba dinero, aunque ella rezongara y amenazara con devolverlo. Pero los aceptaba.

Hasta que un día los giros volvieron: «Destinataria desconocida».

Se quedó mirando la ventana del piso de Carmen. Oscuro.

En el banco del portal unas señoras desconocidas, las antiguas ya habrían fallecido.

Perdone, ¿sabe si en el 4ºB sigue viviendo doña Carmen Salas?

Las señoras, con la nariz más afilada que un fluorescente, se animaron al ver la pinta de ejecutivos de éxito.

Ay, hijo, doña Carmen… chunga terminó. Dice la gente que la cabeza le patina, la memoria fatal. Firmó los papeles del piso a unos parientes que ni sabíamos que tenía, y se la han llevado a un pueblo. Pili, ¿no era a Villalba?

Eso, que sí. Un pueblito de mala muerte. Dicen que apareció un sobrinísimo. Pero hijos, nunca tuvo. Rarísimo. Y el piso, ya está en venta.

Gonzalo sintió un frío de esos que dejan boquiabierto. En León lo había visto mil veces: ancianos solos, alguien se gana la confianza, herencia o alquiler firmado, y los mandan a cualquier aldea o aún peor.

¿Dónde está esa Villalba?

Pasando el polígono, cuarenta kilómetros, camino de cabras. Pero se llega.

Gonzalo se montó en el coche y salió disparado.

Villalba resultó ser un pueblo medio deshabitado, cuatro casas medio en pie, huertas abandonadas, barro hasta en lo alto del campanario. Apenas unos pocos mayores y alguna familia repescada por el INEM.

Encontró la casa siguiendo las señales: una casona inclinada, la valla por los suelos, ropa vieja en una cuerda triste.

Al llegar, abrió la puerta un hombre mal afeitado y con camiseta de propaganda.

¿Qué pasa, colega? ¿Buscas a alguien?

Vengo a ver a doña Carmen.

Aquí no vive ninguna Carmen. Vete largando.

Gonzalo ni explicó. Lo apartó medio en vilo y entró.

El olor a humedad lo envolvió. Cocina con cacharros sucios, botellas por el suelo.

En la habitación interior, una cama vieja de hierro y ella, doña Carmen: arrugada, encogida, el pelo revuelto, piel de papel. Parecía dormir, pero no dormía. Había envejecido más en cinco inviernos que en cincuenta.

Abrió los ojos turbios, desenfocados.

¿Quién está ahí? susurró.

Soy yo, doña Carmen. Gonzalo. ¿Se acuerda? El que arreglaba los grifos.

Se le encendió una chispa en los ojos, y una lágrima le resbaló por la mejilla.

Gonzalo… Volviste… Pensaba que era un sueño. Has crecido… Ahora eres alguien…

Alguien, gracias a usted, doña Carmen.

La envolvió en la manta y la alzó. Aún olía a hospital y a humedad, pero detectó debajo un aroma familiar jaboncillo Lagarto y papel viejo.

¿Adónde vamos? preguntó asustada.

A casa. A mi casa. Hay luz, libros y comida rica. Le encantará.

Antes de salir, el tipo intentó frenarle:

¿A dónde te la llevas? ¡El piso es mío! Ella lo firmó.

Gonzalo le dirigió una mirada sin un ápice de nervio, solo calma. El otro se encogió.

Eso lo aclararán mis abogados. Y la justicia. Y si has engañado a Carmen, irás a la cárcel. ¿Lo pillas?

El tipo se metió la cabeza entre los hombros y no dijo ni pío.

El proceso fue largo: peritos, denuncias, papeles. Tardaron seis meses en anular la donación firmada sin capacidad, diagnosticado. El tipo, un chanchullero reincidente, acabó en prisión. El piso volvió a Carmen. Pero para ella ya no importaba.

Gonzalo construyó una casa en las afueras de León, grande y de madera, sólida, luminosa, sin pretensiones ni columnas estrafalarias.

Colocó a Carmen en la habitación con más sol. Mejor comida, médicos, cuidadora. Mejoró, se sonrosó aunque la memoria nunca regresó del todo: confundía nombres y fechas, pero la personalidad se mantuvo. Volvió a leer (con gafas de culo de botella) y a repartir órdenes con su inconfundible regla.

¿Pero qué hace esa telaraña en la esquina? ¡No es esto una cuadra!

Y Gonzalo sonreía.

Pero ahí no terminó todo.

Un día llegó a casa con un chaval delgado, nervioso, ropa heredada de otro niño: Marcos se llamaba, con una cicatriz en la cara y la desconfianza a flor de piel.

Mire, doña Carmen, le presento a Marcos. Sin familia, recién salido del centro. Las manos valen oro; la cabeza, ya veremos.

Carmen dejó el libro, se ajustó las gafas y lo escrutó.

¿A qué esperas ahí plantado? ¡A lavarte las manos, que hoy toca albóndigas!

Marcos miró a Gonzalo, que le dio un guiño.

A las semanas se sumó una niña: Lucía, doce años, cojeaba de una pierna y nunca levantaba la vista del suelo. Gonzalo la acogió; a su madre la retuvieron las autoridades más alcohol que cariño.

La casa se fue llenando. No era beneficencia de postal. Era familia. Familia de los que nunca fueron de nadie. Un hogar de los expulsados que se juntan y se hacen fuertes.

Familia.

Gonzalo veía a doña Carmen enseñando a Marcos a usar el cepillo y haciéndole practicar con la regla. Lucía leía en voz alta, despacio pero sin rendirse.

¡Gonzalo! gritaba Carmen ¿Vas a quedarte ahí plantado? ¡Trae esos músculos y ayuda a mover la estantería, que los jóvenes no pueden!

Voy, voy.

Iba hacia ellos. Hacia su familia rara y bastorra. Y después de cuarenta años, por fin se sentía en su sitio.

Bueno, Marcos le preguntó una noche, ¿qué tal aquí?

El chaval, sentado en las escaleras, miraba las estrellas sobre el cielo de León enorme, oscuro, lleno de posibilidades.

Está bien… Es raro. ¿Por qué me ayudasteis? No soy nadie.

Gonzalo se sentó a su lado, sacó una manzana y se la ofreció.

¿Sabes? Una vez alguien me dijo que solamente las gatas paren porque sí.

Marcos frunció el ceño.

¿Eso qué significa?

Que nada pasa porque sí. Todo tiene su historia. Tú estás aquí por algo; yo también.

La luz de la habitación de Carmen volvió a encenderse: leía hasta tarde, desobedeciendo a médicos.

Gonzalo sonrió.

Anda, vete a la cama, que mañana toca currar: hay que arreglar la valla.

Vale. Buenas noches, Gonzalo.

Buenas noites.

Se quedó solo en el porche, en la calma absoluta. Sin gritos al otro lado del tabique, sin amenazas ni terror. Solo grillos y un murmullo de fondo.

No salvaría a todos los lobeznos del mundo, no. Pero a estos sí. A Carmen. Y a él mismo. Y por ahora, eso bastaba.

Y después, daría un paso más.

Como Carmen le había enseñado.