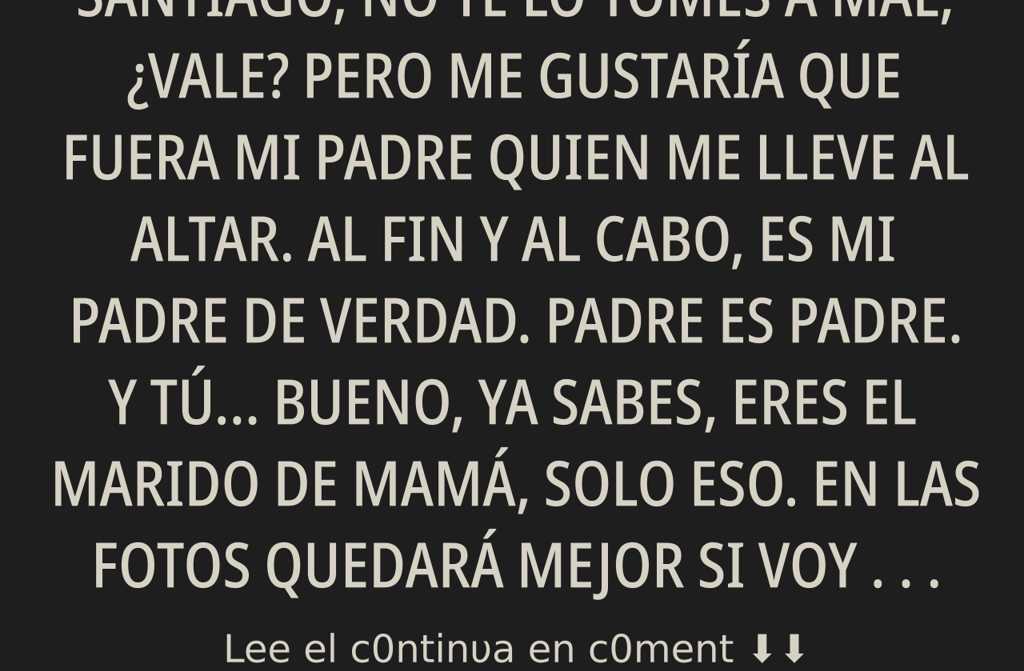

SANTIAGO, NO TE LO TOMES A MAL, ¿VALE? PERO ME GUSTARÍA QUE FUERA MI PADRE QUIEN ME LLEVE AL ALTAR. AL FIN Y AL CABO, ES MI PADRE DE VERDAD. PADRE ES PADRE. Y TÚ… BUENO, YA SABES, ERES EL MARIDO DE MAMÁ, SOLO ESO. EN LAS FOTOS QUEDARÁ MEJOR SI VOY CON PAPÁ. ÉL ES TAN ELEGANTE CON TRAJE.

Santiago se quedó congelado, la taza de té suspendida a medio camino hacia la boca.

Tenía cincuenta y cinco años. Sus manos eran ásperas y curtidas de camionero, y la espalda, ya protestando a diario.

Enfrente, sentada en la mesa, estaba Lucía. La novia. Guapísima. Veintidós añitos.

Santiago la recordaba con cinco años, la primera vez que entró en aquella casa. Ella se escondió detrás del sofá y gritaba: “¡Lárgate, eres un extraño!”.

No se fue.

Se quedó. Le enseñó a montar en bici. Se pasó noches en vela a su lado cuando cogió la varicela y su madre, Carmen, caía rendida.

Pagó sus brackets (vendiendo su Vespa). Pagó la matrícula de la universidad (doblando turnos y destrozándose salud).

El padre de verdad, Fernando, aparecía cada tres meses, traía un oso de peluche, la llevaba a una heladería, contaba historias de sus éxitos empresariales y desaparecía. Ni un solo euro en pensión alimenticia.

Claro que sí, Lucía susurró Santiago, dejando la taza sobre la mesa. El plato tintineó. Lo entiendo. Padre es padre.

¡Eres un sol! Lucía le plantó un beso en la barbilla ya canosa. Por cierto, falta una señal para el restaurante. Papá iba a hacer el bizum, pero dice que le han bloqueado las cuentas temporalmente por una inspección de Hacienda. ¿Puedes adelantar unos mil euros? Te lo devuelvo después con lo que me regalen…

Santiago se levantó en silencio, fue hasta el viejo aparador y sacó un sobre debajo de las toallas.

Era el dinero que reservaba para arreglar su viejo Seat Ibiza. El motor andaba dando sus últimos coletazos.

Toma. No hace falta que me lo devuelvas. Es mi regalo.

La boda fue espectacular.

En un club de campo, arco de flores naturales, maestro de ceremonias de los caros.

Santiago y Carmen, juntos en la mesa de padres. Santiago con su único traje, que ya le apretaba en los hombros.

Lucía resplandecía.

Fernando la llevó al altar.

Fernando lucía de cine. Alto, moreno (recién llegado de Tenerife), smoking alquilado. Caminaba erguido, guiñando a la cámara, con ese aire de “soy el capo del lugar”.

Los invitados susurraban: ¡Qué planta! ¡Cómo se parece la niña al padre!.

Nadie sabía que el smoking era de alquiler y que el dinero para el alquiler lo había dado la propia Lucía, a escondidas de su madre.

Durante el banquete, Fernando tomó el micrófono.

¡Hija mía! su voz de barítono derretía. Te recuerdo en mis brazos, tan pequeñita… Siempre supe que merecías lo mejor. Que tu marido te lleve en volandas ¡como lo hacía yo!

Aplausos. Las mujeres lloran.

Santiago bajó la cabeza. No recordaba que Fernando la hubiese llevado jamás en brazos. Recordaba más bien las veces que ni se molestó en pasar a recogerla del hospital.

En medio de tanta alegría, Santiago salió a fumar. El corazón le latía desbocado. Aquella música y el calor le dejaban sin aire.

Se apartó a la sombra de unos laureles, rodeando la terraza.

Y ahí escuchó voces.

Era Fernando, al móvil con uno de sus amiguetes.

Tranquilo, Javi, la boda va viento en popa. Aquí todos invitando y nosotros de fiesta. ¿Qué hija ni qué leches? Está mona, eh. Ya he hablado con el novio, que tiene pasta, el padre está petado en el Ayuntamiento. Le he dejado caer que el suegro necesita un empujón para el negocio. Creo que ha picado. En cuanto me tome un cava más, le saco un préstamo de doscientos mil, como quien no quiere la cosa. ¿Lucía? Bah, una pobre inocente enamorada, me adora. Con decirle dos gilipolleces, la tienes en el bote. Su madre, Carmen, está sentada por ahí con ese soso del camionero. Menos mal que me quité de en medio a tiempo.

Santiago se quedó tieso.

Sus puños se apretaron solos. Tenía ganas de salir y estamparle el móvil en la cara a aquel pavito repeinado. Pero no lo hizo.

Porque entonces vio, entre las enredaderas, a Lucía.

Había salido a tomar el aire también. Y lo había oído todo.

Lucía estaba pegada a la pared, mano en la boca. El maquillaje perfecto se convertía en una máscara derretida.

Miraba a su “padre” mientras él se reía y la llamaba recurso y tonta al otro lado del teléfono.

Fernando terminó la llamada, se recolocó la pajarita y volvió radiante a la sala.

Lucía se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas. El vestido blanco, hecho un guiñapo en el suelo.

Santiago se acercó. Sin hacer ruido.

No dijo: te lo dije. Ni pensó bien hecho. Ni una pizca de regodeo.

Solo se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros.

Vamos, hija. No te enfríes. El suelo está helado.

Lucía lo miró. Tenía los ojos llenos de angustia y un rubor de vergüenza que dolía de ver.

Tío Santi… Papá Fernando él

Lo sé respondió Santiago con calma. No pasa nada. Levántate. Es tu boda. Los invitados te esperan.

¡No puedo volver! lloró, borrándose el rímel a puñados. ¡Te he traicionado! ¡Le di a él el lugar y te puse en la sombra! ¡Qué boba soy, Dios!

No eres boba. Querías tu cuento de hadas le alargó la mano, áspera y cálida. Pero los cuentos a veces los escriben caraduras. Vamos. Te lavas la cara, te retocas y sales a bailar. No dejes que crea que te ha ganado. Hoy es TU fiesta, no su desfile de ego.

Lucía volvió al salón. Pálida, pero digna.

El maestro de ceremonias anunció:

¡Y ahora, el baile de la novia con su padre!

Fernando, reluciente, fue hacia el centro de la pista, brazos abiertos.

Silencio sepulcral.

Lucía tomó el micrófono. Le temblaba la mano, pero la voz sonó firme.

Quiero romper la tradición dijo. El padre biológico me dio la vida, gracias por ello. Pero el baile entre padre e hija se hace con quien ha cuidado esa vida. Con quien curó mis rodillas peladas. Con quien me enseñó a no rendirme. Con quien dio todo para que hoy esté aquí, con este vestido.

Se giró hacia la mesa de los padres.

Papá Santi, ¿bailas conmigo?

Fernando congelado a medio camino, sonrisa de pelícano. Murmullo entre los invitados.

Santiago se levantó despacio. Rojo como un tomate.

Se acercó, torpón, apretado en su traje.

Lucía le rodeó el cuello, escondiendo la cara en su hombro.

Perdóname, papi, perdóname susurraba bailando, hecha un mar de lágrimas. Perdóname…

No pasa nada, princesita. De verdad le acariciaba la espalda con esa mano grande y recia.

Fernando aguantó un minuto, viendo que el espectáculo era de otros, y se escabulló hasta la barra. Al rato, ni rastro.

Han pasado tres años.

Santiago está en el hospital. Al corazón, por fin, se le fue la fuerza. Infarto.

Está bajo el gotero, pálido y debilitado.

Se abre la puerta.

Entra Lucía, llevando de la mano a un niño pequeño de dos años.

¡Abueloooo! corre hasta la camilla.

Lucía se sienta al lado, le besa cada callo de la mano.

Papá, te hemos traído naranjas. Y un caldito. El médico dice que las perspectivas son buenas. No te estreses. Te vamos a sacar adelante. Ya tengo tu plaza en el balneario de la sierra.

Santiago la mira y sonríe.

No tiene millones. Solo un coche viejo y la espalda destrozada.

Pero es el hombre más rico del mundo. Porque es PADRE, sin padrastro.

La vida lo recoloca todo. Lástima que a veces el precio del aprendizaje sean la humillación y el arrepentimiento. Pero mejor tarde que nunca. PADRE no es quien puso el apellido, sino el que te sostiene cuando caes.

Moraleja:

No te dejes engañar por el envoltorio bonito. A menudo solo es humo. Valora a quien te acompaña a diario, quien te ofrece el hombro sin pedir nada. Porque cuando se acabe la fiesta y la música, solo quedará quien realmente te quiere, no quien se luce ante el público.

¿Tú tuviste ese “padrastro” más padre que nadie? ¿O piensas que la sangre lo es todo? Santiago alargó la mano y acarició el cabello del nieto, suave, sorprendido de la calidez en esos deditos que lo agarraban firme.

¿Sabes una cosa? le susurró a Lucía, con la voz ronca. Valió la pena. Todo. Hasta el motor viejo.

Lucía le apretó los dedos, riendo y llorando a la vez.

El niño buscó su caramelo en el bolsillo del abuelo, ese escondite secreto que ya era tradición. Santiago, fingiendo hacerse el remolón, encontró uno y se lo entregó, solemne. El niño gritó: ¡Es de fresa, abue! como si hubiera encontrado un tesoro.

Por la ventana, la tarde se iba tiñendo de oro.

Lucía apoyó la cabeza en la almohada, cerca de él.

Tranquilo, papi susurró. Ya nunca más vas a estar en la sombra.

Y Santiago cerró los ojos, escuchando esa risa infantil pegada a la vida, sintiendo que, aunque no llevara la sangre en las venas, sí era suyo lo más hermoso: el corazón de una hija y la confianza absoluta de un niño que, igual que ella, siempre volvería a buscarlo.

Aquel hombre ordinario, invisible tantas veces, brilló al fin en la única luz que importa: la de quienes te aman de verdad.