La madre de Lucía solo suspiraba con pesar al mirar a su hermosa hija. Dolores no lograba convencerla de que no debía esperar toda la vida a un príncente azul. Era inútil.

“Lucía, vives en un cuento de hadas. Mira cuántos chicos valiosos hay a tu alrededor. Tus compañeros de clase, Javier y Álvaro, son buenos muchachos y siempre están pendientes de ti. ¿Por qué te niegas a salir con ellos cuando vienen por la tarde? Podrías dar un paseo, hablar… Quizás descubrirías que los hombres sencillos también tienen un corazón hermoso.”

“Mamá, no me importa el corazón. Quiero un hombre guapo, y en nuestro pueblo no hay ninguno que esté a mi altura. ¡Mírame! ¿Acaso hay algún chico aquí que merezca estar a mi lado?”, decía Lucía, erguida, haciendo resaltar su esbelta figura. Su belleza era indiscutible.

La madre movía la cabeza con resignación.

“Hija, no naces hermosa, naces feliz. Ese dicho siempre ha tenido razón, y la vida lo demuestra.”

Lucía había escuchado esas palabras desde niña, pero nunca las tomó en serio. Cuanto más crecía, más convencida estaba de que la belleza garantizaba la felicidad. Desde pequeña, todos la adulaban.

“¡Qué niña más bonita! ¡Qué ojos tan lindos, qué encanto!”, le decían, y ella sonreía, aceptando cada dulce que le ofrecían.

En la escuela, era la princesa de los festivales, y las demás niñas la envidiaban. No entendía que tanta admiración podía jugarle una mala pasada. Su madre lo intuía, pero Lucía, segura de su valía, soñaba con un hombre igual de perfecto. Los chicos que la rodeaban solo recibían su desdén.

“¿Es que no ven la diferencia entre ellos y yo?”, pensaba.

Dolores le insistía en que los hombres guapos rara vez eran buenos maridos, pero ella creía lo contrario. Sus notas no destacaban, y al terminar el colegio, solo pudo ingresar a una escuela técnica. Tampoco allí encontró a nadie “digno”.

“Mamá, no quiero a cualquier Paco o Manolo. Sé que encontraré mi felicidad”, contestaba cuando su madre mencionaba el matrimonio.

Con el tiempo, los chicos del pueblo dejaron de cortejarla, resignados ante su altanería. Sus amigas se casaron, tuvieron hijos, mientras ella seguía sola.

“Me voy a la capital. Aquí no hay nada para mí. Allí está mi futuro”, anunció un día, y partió sin mirar atrás.

Dolores no la detuvo. Ya estaba cansada de razonar con ella, de advertirle que el tiempo pasaba. Mientras sus amigas hablaban de nietos y matrimonios felices, ella no tenía nada que contar sobre Lucía.

A los treinta años, Lucía seguía soltera, esperando al hombre perfecto. A los treinta y siete, consiguió trabajo en una empresa prestigiosa. Y allí conoció al director: alto, elegante, con un hoyuelo en la barbilla y modales refinados, exactamente como lo había soñado.

Marcos era el primer hombre que le interesó, aunque estuviera casado y con hijos. Ella ya solo deseaba un bebé hermoso, como ella.

“Que esté casado no importa. Conseguiré lo que quiero”, pensó.

No le costó enamorarlo. Él, fascinado por su belleza, la invitó a cenar.

“Lucía, jamás he conocido a una mujer tan bella como tú. Es una pena no haberte encontrado antes. Pero tengo familia y no la abandonaré”, le confesó. “Aunque me encantaría vernos de vez en cuando.”

“No te preocupes, esto es solo diversión. No quiero tu familia”, mintió ella, y él se sintió aliviado.

Pronto quedó embarazada. Marcos la ayudó económicamente, y ella, por fin, encontró la felicidad en su hijo Adrián. Le dedicó su vida entera.

Adrián creció guapo e inteligente. Destacaba en los estudios, ganaba competencias y era el mejor en deportes. Lucía vivía orgullosa de él.

Él también sabía que era atractivo, pero ignoraba a las chicas que lo admiraban. A ninguna le prestaba atención.

“No será que repite mi error”, temía Lucía. “No debería esperar a una princesa. Pero ojalá encuentre a alguien hermosa.”

No se atrevía a hablar con él. Adrián terminó la universidad, consiguió un buen empleo y ascendió rápidamente.

Casi a los treinta, llamó a su madre:

“Mamá, estoy enamorado. Me voy a casar con Laura. Iremos a verte pronto.”

Lucía se alegró. Por fin, su hijo encontraría la felicidad. Preparó una cena especial y los esperó con ilusión.

“Mamá, esta es Laura”, anunció Adrián al llegar.

Lucía miró a la joven y su sonrisa se desvaneció. Laura era una chica corriente, simpática pero sencilla, nada extraordinaria.

“Mucho gusto, señora. Adrián me ha hablado mucho de usted”, dijo Laura con dulzura.

Durante la cena, Lucía apenas habló, decepcionada. Cuando se despidieron, Laura salió primero, sabiendo que madre e hijo necesitaban un momento a solas.

“Adrián, no me gusta tu elección. Hay chicas mucho más bellas. Encuentra a alguien mejor”, reprochó Lucía.

“No, mamá. Amo a Laura. Es buena, inteligente y siempre estará conmigo”, respondió él con firmeza.

Lucía no pudo convencerlo.

Laura dio a luz una niña y, con los años, floreció. Volvió a trabajar, ascendió y hasta los hombres comenzaron a voltear a verla. Vivía feliz con Adrián, dedicada a su hija.

Pero Lucía nunca la aceptó. Ni los logros de Laura, ni el cariño de su nieta cambiaron su opinión. Para ella, su nuera jamás sería digna de su hijo.

Los años pasaron. La nieta creció, se casó. Lucía envejeció, su salud decayó. Un día, Adrián recibió una llamada del médico:

“Tu madre no puede vivir sola. Tiene problemas de memoria, podría lastimarse sin querer.”

Adrián le explicó a Laura, quien sin dudarlo dijo:

“Tráela a casa. Cuidaremos de ella.”

Prepararon una habitación y Laura se encargó de atenderla, aunque Lucía siempre la rechazaba, insultándola. Poco a poco, la anciana cedió, pues ya no podía valerse por sí misma. Aun así, nunca le agradeció nada.

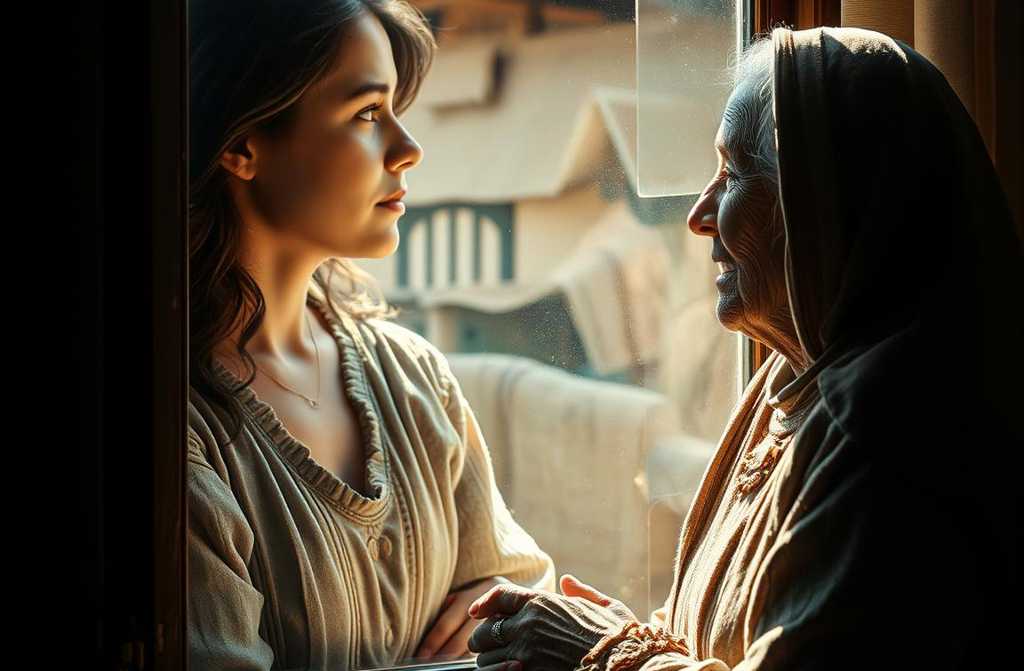

Un día, en un momento de lucidez, Lucía miró a Laura con lágrimas en los ojos y susurró:

“Perdóname, hija… por todo.”

Laura la abrazó y respondió:

“Tranquila, le queremos mucho.”

Esa misma noche, Lucía murió con una leve sonrisa en los labios.

Y así, al final, comprendió que la verdadera belleza no estaba en el espejo, sino en el corazón de quienes la rodearon cuando más lo necesitaba.