Lucía se despertó aquella mañana sin encontrarse bien. Fuera nevaba con fuerza. Se alegró de haber ido a comprar el día anterior, porque hoy le habría tocado caminar entre los ventisqueros, algo muy difícil con sus doloridas piernas. Además, parecía que de nuevo le subía la tensión. Tomó una pastilla, se recostó en el sofá y cerró los ojos.

“¿Qué hago aquí tumbada? Debería preparar el cocido”, pensó, pero no tenía fuerzas para levantarse.

Era tradición que el primero de enero su hijo viniera a comer con su mujer. Y antes, cuando Antonio era pequeño, venía también con el nieto. Siempre que llegaba, lo primero que preguntaba era: “Mamá, ¿hay cocido? Estoy harto de ensaladas”. Lucía decidió que descansaría un poco más y luego empezaría a cocinar. Daría tiempo. Se escuchó a sí misma. La cabeza parecía aliviarse.

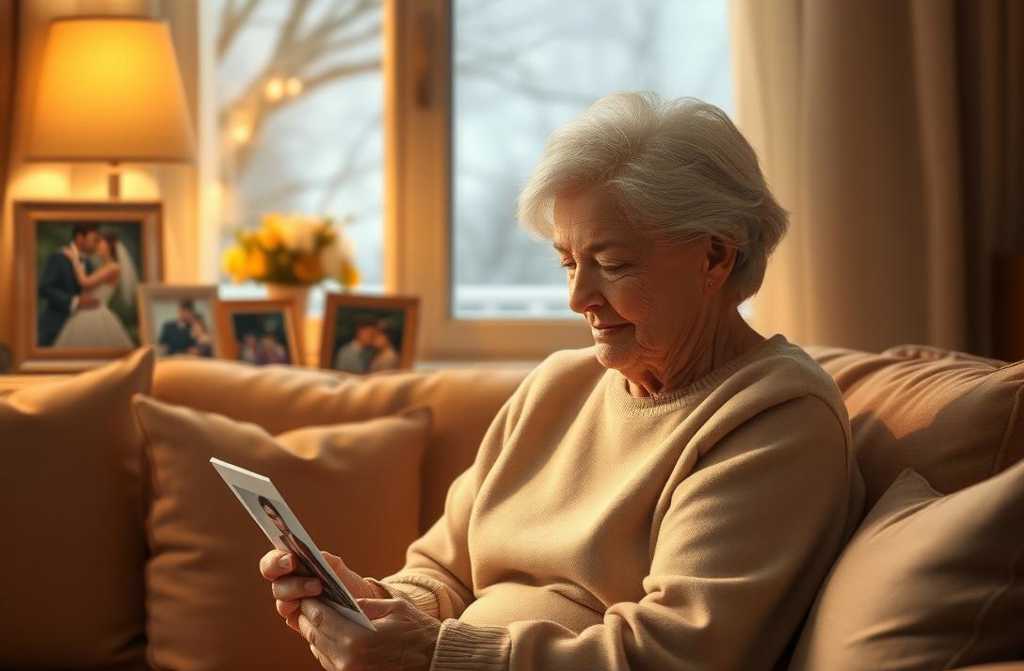

Abrió los ojos y miró la foto de su marido colgada en la pared. La había puesto ahí a propósito, para verlo al despertar y al dormir. Siete años habían pasado, y aún no podía acostumbrarse. Lo recordaba a menudo y hablaba con él, mirando su retrato.

—Me hace falta tenerte, José—, le dijo en voz alta.

“¿Te acuerdas cuando llegaste del trabajo sin regalo el día de mi cumpleaños? Habías escondido las flores bajo el abrigo en el perchero. Te desvestías despacio a propósito, para que yo saliera a preguntarte por qué tardabas tanto.

Y tú dijiste que habías perdido la paga. Que fuiste a comprarme algo y alguien te robó la cartera en la tienda. ¡Cuánto me enfadé contigo entonces! Sabía que había trampa, conocía tu carácter insufrible, y aún así caí en la broma.

Y qué cabezota eras, llevando siempre tus planes hasta el final. Yo ya estaba calculando cómo pasaríamos el mes sin dinero.

Llegaron los invitados: nuestro hijo con su mujer, tu amigo Nicolás con su esposa y mi amiga Rosa. Nos sentamos a la mesa, servimos el vino, tú brindaste… y luego me diste una cajita con unos pendientes de oro. Cumplía cincuenta años. Y me dio tanta rabia que casi te tiro la caja a la cabeza. Tú solo reías, feliz de haberme engañado otra vez”. Lucía miró el retrato con reproche.

—¿Y cuando dejaste caer las llaves en la nieve, te acuerdas? Cuánto tardamos en encontrarlas juntos. Hasta los vecinos salieron a ayudarnos. Luego confesaste que las habías escondido para que yo las hallara. Nunca me lo reconociste del todo. ¿Vergüenza ante los vecinos? No lo habrían entendido. No solo yo sufría tus bromas, los niños también…—. Lucía continuaba su conversación mental con su marido.

José, desde el retrato, la escuchaba atento. Era una foto poco común, donde aparecía serio. Normalmente sonreía con picardía. Lucía suspiró y se incorporó en el sofá. El dolor de cabeza se iba.

Fue a la cocina y empezó a preparar el cocido. Cada movimiento le dolía en las rodillas. Cocinar le traía recuerdos…

***

Era un cálido día de agosto. La joven Lucía, vestida de blanco, se sentaba frente al espejo. Su amiga Rosa le arreglaba el pelo. Rosa estudiaba peluquería en la ciudad. Lucía no podía estarse quieta. A veces sonreía feliz, otras quedaba ensimismada.

En cualquier momento llegaría el novio, pero aún no estaba segura de haber hecho bien al hacer caso a su madre.

—La familia de Esteban es honorable, tienen tierras, y él es trabajador. ¿Qué otro muchacho hay en nuestro pueblo? Los chicos de ciudad ya tienen sus novias—, le decía su madre.

Y Lucía aceptó. Ya tenía veinte años, era hora de casarse. Rosa alababa su vestido, a Esteban, pero Lucía tuvo lágrimas en los ojos. Escuchaba atenta los ruidos de la calle, esperando oír el coche. Y casi se aliviaba cada vez que uno pasaba de largo.

Pero entonces un motor se detuvo frente a la casa. Lucía se estremeció y se tensó. Su corazón latía como el de un pájaro atrapado.

Rosa salió corriendo a recibir al novio, a pedir el “precio” por la novia. Su madre ya esperaba en la puerta…

Pero Lucía, en lugar de pensar en lo que debía, recordó el día anterior, cuando su madre la mandó a la tienda y allí se encontró con José. Tras el servicio militar, no volvió al pueblo, se fue directo a trabajar a la ciudad. No lo había visto en años.

Estaba hecho un hombre. No era precisamente un adonis, pero tenía porte, parecía de ciudad. Lucía se ruborizó bajo su mirada y bajó los ojos.

—Llegas tarde, muchacho. No la mires así. No es novia para ti. Mañana se casa—, dijo la tendera, la tía Petra.

—Eso ya lo veremos—, sonrió José sin apartar los ojos de Lucía.

No recordaba qué compró ni cómo salió de allí. Solo al estar en la calle pudo respirar tranquila. Y desde entonces, no pudo olvidar su mirada.

Lucía escuchó. Estaban tardando mucho en negociar el “rescate” de la novia. De pronto, la puerta se abrió de golpe. No era Esteban quien cruzó el umbral, sino José.

Lucía se levantó de un salto, el corazón a punto de saltarle del pecho. Su madre intentó detener a José, agarrándole de la manga. Rosa solo miraba, sorprendida. José se zafó por fin y se acercó a Lucía.

—No puedo vivir sin ti. ¿Te vienes conmigo? ¿Ahora?—, preguntó.

Ella no pudo articular palabra. Él la tomó en brazos y la llevó hacia la puerta. Su madre y su amiga apenas tuvieron tiempo de apartarse. Lucía le rodeó el cuello y apoyó la cabeza en su hombro, como si fuera lo más natural del mundo.

Así se la llevó José, justo antes de la boda. Durante meses, el pueblo no habló de otra cosa. Hasta que apareció Esteban, borracho, tambaleándose. Se quedó mirándolos un momento y se fue.

Más tarde, José le contó cómo fue a verlo.

—No dejaré que viváis en paz. Te la quitaré igual. Más vale que me mates ahora—, le dijo.

Esteban no era rival para José. Se asustó y renunció a Lucía.

Tras la boda, se fueron a la ciudad. Primero vivieron en una residencia, luego la fábrica les dio un piso. Al principio dormían en un colchón en el suelo. ¡Y qué felices eran! Tuvieron dos hijos. La hija se casó y vive en el extranjero. El hijo está aquí, y el nieto ya termina la universidad. Nunca se arrepintió Lucía de haberse escapado con José. Se quisieron mucho.

Y siempre José le gastaba bromas. Era su carácter. Lucía se enfadaba. Nunca se acostumbró, siempre caía en sus trampas.

Incluso cuando a José le dio el primer infarto, bromeó, diciendo que era otra de sus farsas para que lo cuidara. Pero ella veía el dolor, lloraba y le mimaba. La ambulancia tardó mucho en llegar. También nevaba ese día. Las carreteras estaban cortadas. No llegaron al hospital…

***

Lucía suspiró, se tragó las lágrimas y apagó el gas. ¿Qué le pasaba? Los recuerdos le habían vuelto a doler la cabeza, como si le martillearan las sienes. Volvió al salón y se tumbó en el sofá.

—Mira, José, ya son siete años sin ti en Nochevieja. Mañana vendrá nuestro hijo con su mujer. Antonio tiene su vida, es joven. Se parece mucho a ti. El mismo carácter alegre y trav—Pero no hay Navidad sin ti, José— musitó Lucía, cerrando los ojos para siempre mientras una sonrisa tranquila se dibujaba en su rostro, como si al fin hubiera encontrado el camino a casa.