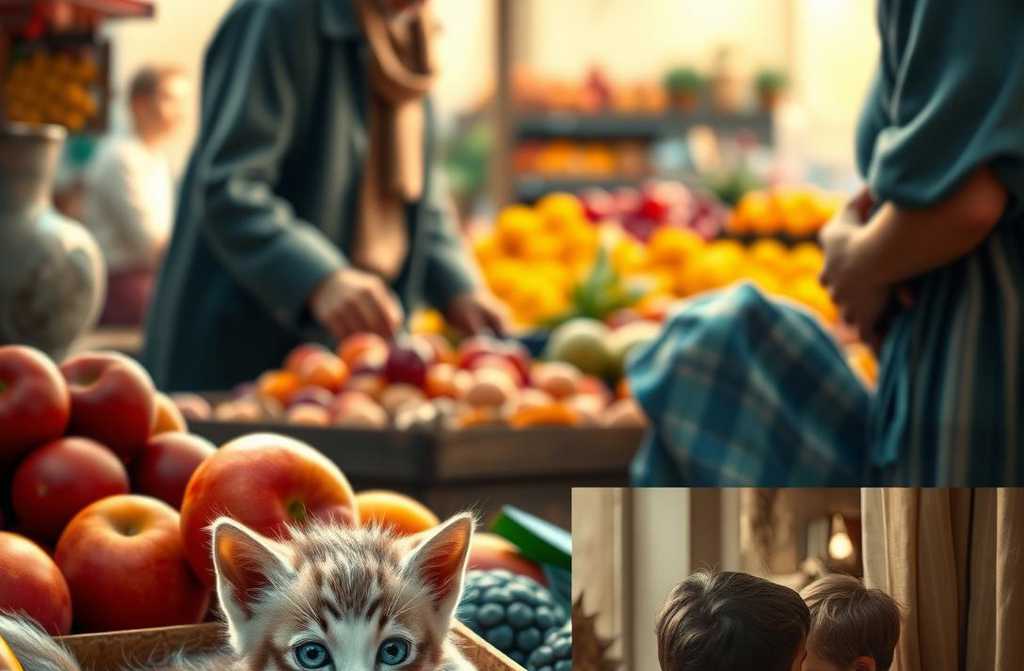

El vendedor de frutas abrió la caja. De allí asomó un hocico con ojos enormes y asustados, casi derramando lagrimones.

— No come nada, seguro la separaron de su madre y la abandonaron. Y su pelaje está pegajoso porque vivía en una caja de ciruelas.

La compradora, sin decir palabra, se fue. El hombre negó con la cabeza, lamentándose: “Ya ni las mujeres tienen compasión”. Pero al rato volvió.

— No puedo dejar de pensar en vuestro gatito —dijo ella, tendiéndole un paño—. Envuélveme “la mercancía”.

— ¿Lo llevas? —se alegró el hombre, envolviendo al gatito con cuidado y entregándoselo como si fuera un bebé.

— Es un acto de bondad, de bondad. Se te recompensará —repetía él.

La mujer sonrió indulgente:

— Pues vaya si soy una benefactora. Aún no sé cómo mi esposo verá este “regalo”. Igual acabamos los dos en la calle.

El tiempo le dio la razón. El gatito no fue bien recibido en casa. Aunque estaba limpio y bien alimentado, aún se veía lamentable y poco atractivo.

— ¿Qué es este alienígena? —el esposo empujó al gatito con desdén cuando intentó treparle a la pierna. El rasguño sospechoso de las garras los distrajo del serial. Las nuevas y costosas paredes estaban en peligro.

— ¿Acaso tenemos ratones? ¿Para qué queremos esto en un piso de un dormitorio? —reprochó el esposo a su mujer.

Cogiendo al gatito por el lomo, el hombre lo miró con asco y perplejidad:

— Que mañana no esté aquí.

Valentina tampoco estaba contenta con su hallazgo. Pero los ojos tristes la miraban, las diminutas patas le amasaban la pierna implorando, y el cuerpo menudo emitía un ronroneo tan sonoro que sintió una cálida ola de compasión. Se agachó y lo acarició.

Animado por la caricia, el gatito se subió a sus brazos, metiendo el hocico en la cálida mano de su dueña. “No hay gracia para quien no tiene piedad”, recordó Valentina las palabras de su madre y, justificando su acción con ellas, se tranquilizó.

Sonó el teléfono:

— ¡Abuela, ven a tomar el té con nosotros!

Valentina, en silencio para no distraer a su esposo del serial, se deslizó por la puerta. Su hijo vivía cerca, cruzando la calle. Catita ya estaba frente a su casa, saludando alegremente. De repente, un coche negro grande se subió a la acera. El cuerpo pequeño de la niña fue lanzado al aire. Valentina se quedó paralizada, sin poder gritar o moverse.

Sus ojos, como en una cámara lenta, captaron cada imagen: una mujer alzó a la niña, cuyos bracitos se aferraron al cuello de la desconocida. ¡Estaba viva! Un hombre bajó del coche con dificultad. Borracho. Su hijo corrió hacia él. Vestido de uniforme. Con manos temblorosas intentó sacar el arma de su funda, pero fue interrumpido por un grito:

— ¡No!

Desde el otro lado de la calle, su madre, pero él sintió que lo rechazaba con un gesto tajante de manos.

La gente se acercó, bloqueándole el paso, llevándose al conductor ebrio. Valentina no sentía sus pies. Pero se aproximaba… ¿o la llevaban? ¡Hacia Catita! Un médico ya la examinaba:

— Está bien. No hay fracturas. Tampoco golpes fuertes.

— ¡¿Pero por qué no habla?! —la nuera temblaba visiblemente.

— Está asustada. Debemos distraerla —sugirió el médico.

— Ahora mismo, ahora mismo.

Valentina corrió a casa. Entró, recogió al gatito, contando a su esposo lo sucedido. Llegó a tiempo. La ambulancia no se había ido. Los ojos de la niña estaban llenos de miedo. Le abrió suavemente las manos y pusieron el gatito en ellas. Catita miró a su nuevo amigo. Los dedos acariciaron el suave pelaje. En respuesta, se escuchó un tierno “Miau-miau-miau”. “Murciela”, susurró la niña. El médico suspiró aliviado. Valentina permitió que fluyeran sus lágrimas, ya no tenía que contenerse.

Catita no soltó la gatita. Pasaron la noche en el hospital. A la mañana siguiente, las dejaron ir con el diagnóstico de: “La niña ha nacido con suerte”.

“Gracia para quien tiene piedad”, susurró Valentina.